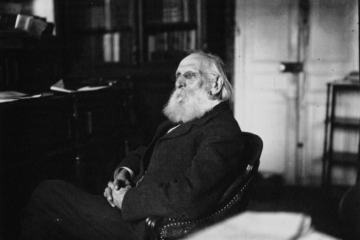

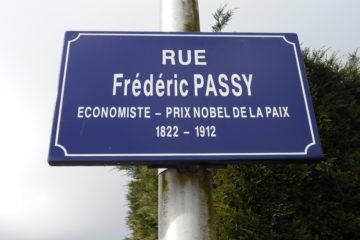

E. Martineau, le plus fidèle disciple de Frédéric Bastiat

Ernest Martineau (1844-1905), le plus fidèle disciple de Frédéric Bastiat, n’a pas la notoriété qu’il mérite. Ce propagandiste ardent du libre-échange, de la liberté individuelle et de la propriété, défenseur d’un libéralisme authentique et sans concession, a publié des centaines d’articles et plusieurs brochures sur les sophismes protectionnistes, l’erreur socialiste, et le rôle minimal de la loi et de l’État. — Dans l’introduction aux deux volumes de ses Œuvres, à paraître ce mois-ci, Benoît Malbranque présente la carrière et les idées de ce penseur fécond, injustement oublié.