Malgré la présence de Turgot au ministère, l’année 1776 est, paradoxalement, une période de tensions et de crises permanentes pour le camp des physiocrates et de leurs affiliés. Quesnay mort, Abeille marchant son propre chemin, restent encore le marquis de Mirabeau, les abbés Baudeau et Roubaud, Dupont de Nemours, Lemercier de la Rivière, et de nombreux adeptes de second rang. Mais la nomination de Turgot, au lieu d’être une consécration et l’arrivée au pouvoir d’une école de pensée toute entière, fait des étincelles : Lemercier de la Rivière, dont les compétences étaient réelles, s’aigrit de s’être vu voler le poste ; Mirabeau signale que Turgot, par son caractère et sa maladresse (« un vrai casse-col », dit-il), n’est pas l’homme de la situation et il prévoit des désastres qui rejailliront sur le parti physiocratique. Dupont de Nemours seul est appelé aux côtés du ministre ; les autres sont de vieilles amitiés disgraciées. Nicolas Baudeau commet lui de multiples maladresses qui apparaissent comme des infidélités, et qui amènent Dupont à lui écrire la lettre inédite qui suit.

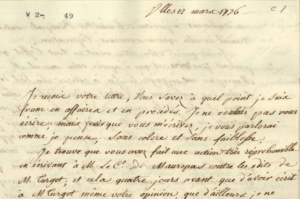

Lettre de Dupont de Nemours à Nicolas Baudeau, 12 mars 1776

[Hagley Winterthur Manuscripts,W2-49.]

Versailles, 12 mars 1776.

Je reçois votre lettre. Vous savez à quel point je suis franc en affaires et en procédés. Je ne voulais pas vous écrire ; mais puisque vous m’écrivez, je vous parlerai comme je pense, sans colère et sans faiblesse.

Je trouve que vous avez fait une action très répréhensible en écrivant à M. le comte de Maurepas contre les édits de M. Turgot ; et cela quatre jours avant que d’avoir écrit à M. Turgot même votre opinion, que d’ailleurs je ne crois pas bonne, mais peu m’importe ; il ne s’agit ici que de votre conduite.

Je dis que si M. Turgot avait tort, ce que je suis encore bien éloigné de croire, étant son protégé et son obligé vous ne deviez le dire qu’à lui. Vous n’avez nulle raison de penser, ou de donner à penser, qu’il ne soit pas capable d’écouter ni de peser un conseil.

Je dis qu’il n’est pas honnête ni comme citoyen ni comme ayant été ou étant l’ami de M. Turgot, de chercher dans un moment de crise, où l’autorité du Roi et le sort de l’État auraient été compromis par la moindre faiblesse ou même par l’incertitude, de chercher à aigrir ou seulement à prévenir le ministre principal contre le travail de celui qui a commencé l’opération.

Je dis que si votre lettre avait eu tout l’effet qu’elle pouvait produire et que d’après votre conseil M. de Maurepas eut engagé le Roi à retirer son édit des jurandes, et celui des règlements de Paris, et de modifier celui des corvées et celui de la caisse de Poissy, le respect pour l’autorité du Roi aurait été perdu, il aurait passé pour un prince léger et faible qui approuve et désapprouve en huit jours de temps, qui se détermine et qui recule, et que M. Turgot aurait été sacrifié. Je dis donc que vous donniez un mauvais conseil à M. de Maurepas pour le service du Roi, aussi ne l’a-t-il pas saisi ; et que vous donniez un mauvais conseil pour le service de la patrie en poussant au sacrifice de M. Turgot, auquel vous n’ignoriez pas qu’assez d’autres poussaient sans vous. Ce n’était pas à vous à en grossir le nombre. Tu quoque mi Brute. [Toi aussi mon Brutus]

Je dis que ce monde et ce pays donnés comme ils sont, il ne peut y avoir aux finances que M. Turgot qui ait à la fois les lumières, la vertu, les mœurs, et la force de caractère nécessaire pour vaincre l’esprit de gaspillage et celui de brigandage si universellement répandus. Le Roi est plein de vertu et du naturel le plus heureux. M. de Maurepas veut le bien public, entend les affaires dont il a parfaitement l’esprit, est d’une probité éprouvée, mais ni l’un ni l’autre ne peuvent se livrer au travail des finances. Il leur faut donc un homme intègre, instruit, laborieux, courageux, il leur faut M. Turgot. Celui qui porterait à le sacrifier porterait à sacrifier en même temps les intérêts les plus chers de la nation, la sûreté de l’État, la paix de l’Europe, le bonheur de la postérité. Il en répondrait à jamais devant Dieu et devant les hommes.

Ceci posé, j’ai été offensé pour mon ami, et pour la chose publique, j’ai été ulcéré jusqu’au fond du cœur de votre lettre et de votre procédé. J’ai été d’autant plus irrité que je vous en croyais moins capable. Les intrigailleurs que je vois de tous côtés me font rire, parce qu’il est tout simple que les fous, les sots, et surtout les fripons, cavalent contre un homme sage, qui a autant d’esprit que de probité. Mais que vous grossissez ce bataillon malveillant et malfaisant, vous !

Il ne s’agit pas ici comme vous le voyez d’un peu d’argent de plus ou de moins. Si vous donniez 1 800 francs à Le Blanc pour ne rien faire, c’était une platitude à trois ou même à quatre que je suis bien sûr que M. Turgot ignorait. Comment parviendrait-on à extirper les intérêts sur les affaires de finance s’il en restait sans faire fonds sur celle de littérature ?

Cominet m’a dit qu’il vous payait régulièrement cent écus par mois, et que les remises n’avaient rien de commun avec ce compte, qu’elles étaient sur les autres souscriptions. Au reste ces remises ne sont pas à votre charge puisque vous avez augmenté la souscription d’un quart. Quant à l’indemnité à l’abbé Roubaud, je sais qu’elle était payée séparément, puisque le gouvernement faisait sept mille deux cent livres de fonds pour les Éphémérides et la Gazette.

Mais à quoi bon cette arithmétique ? Elle ne fait rien à la chose. M. Turgot ne vous aurait jamais donné qu’un dîner, qu’une panse d’a, que le plaisir de savoir un ministre du Roi en général d’accord de vos principes, et se conduisant de manière à opérer ce que vous savez être le bien public, que vous ne pourriez lui manquer et le décrier sans ingratitude et sans injustice.

Je m’épuise moi sous ses drapeaux ; il ne suit pas mes conseils plus de quatre ou cinq fois par an, quoiqu’il les prenne tous les jours ; et je verserai pour lui mon sang goutte à goutte, parce que je suis sûr que si on le laisse faire il sauvera la patrie ; et que m’importe que ce soit lui ou moi !

Voilà mon sentiment, mes principes, mes motifs, mes raisons ; j’ai été offensé jusqu’à l’indignation. Je l’ai dit à M. de Mirabeau, à M. de Pezay, au margrave qui était alors à Paris et qui en entendit parler chez le marquis de Mirabeau, au baron d’Edelshein qui voulait nous rapatrier. Je ne l’ai point dit à M. Turgot. J’ai calmé le peu d’humeur qu’il avait. J’ai affaibli les coups que plusieurs de ses amis vous portaient avec votre propre faute.

J’ai dit que vous aviez péché par étourderie et non par mauvaise volonté ; que vous étiez susceptible d’égarement, de passions, et non de bassesse ; que vous aviez de quoi expier mille torts par autant de services ; que vous aviez le talent le plus beau et le plus facile et qu’il ne fallait jamais être bien fâché contre ceux qui étaient capables de contribuer efficacement au bien de l’État. J’ai dit tout cela parce qu’il y a quelque chose de vrai, et parce que malgré vos fautes je serai bien affligé qu’on ne vous mît pas à portée de les faire oublier.

En partant de là j’ai demandé et obtenu que dans l’arrangement proposé par M. Trudaine et qui a été adopté malgré moi, on ne changeât rien à votre position personnelle et qu’on vous compensât d’un côté ce que vous perdiez de l’autre. Je trouve que vous avez tort de ne pas l’accepter ; et si après avoir réfléchi vous persistez dans ce refus, je croirai que vous voulez vous réserver la liberté de nuire avec quelque apparence de conscience. Or je sais fort bien que si vous pouvez être un ami chaud, vous êtes aussi un ennemi très redoutable. Mais là-dessus il suffit d’être averti, ni mon ami, ni moi ne sommes accoutumés à craindre. Notre conduire laisse peu de prise où la haine puisse s’accrocher, et elle n’osera jamais regarder en face notre personne.

J’ai encore obtenu que dans tous les cas on ne renoncerait point à vous faire avoir la domerie d’Aubrac, et je m’obstinerai à le vouloir, parce que ne fussiez-vous pas capable de revenir à bien, je vois croit de tout votre ordre l’homme le plus propre à administrer un gros bénéfice fructueusement pour l’État et pour vos vassaux, et parce que je ne crois pas qu’aucune faute commise dans le particulier puisse dispenser de donner aux services publics les récompenses qu’ils méritent.

C’est ainsi que vous me trouverez toujours égal, et ferme à ce que je crois juste.

Il n’y a pas quatre jours que j’ai fait par écrit à M. Albert un rapport de votre contestation avec M. de Guignes sur le Chou King, aussi pressant et aussi chaud que j’aurais pu le faire dans le temps de notre plus tendre amitié. C’est que la présence ou l’absence de l’amitié ne doivent rien faire à la justice. Je tâcherai de justifier ma devise. Rectitudine sto. [Je me tiens et demeure droit.]

Je ne soulève point vos amis contre vous. Votre conduite les soulèvera quand vous aurez des torts graves, et les ramènera quand vous voudrez les effacer.

Vale.

Une raison qui me porte à plus d’indulgence sur ce que vous avez fait à M. Turgot, est que je n’ignore pas qu’il y est entré un mouvement d’animosité personnelle contre moi qui a rejailli sur mon patron. Je sais que c’est contre moi qu’on a cherché journellement à vous exciter et à vous inspirer de la jalousie. Je n’ai là-dessus qu’un mot à vous dire, c’est que ce sentiment n’est pas fait pour les hommes supérieurs, et ne sera jamais fomenté par des hommes supérieurs : jugez de là vos conseillers intimes. César haïssait Pompée, mais il n’en était pas jaloux et il chassa à coups de pied au cul un affranchi qui s’avisa d’en parler mal en sa présence. Non licet omnibus. [Cela n’est pas permis à tout le monde.] Pour moi, je ne hais personne, et je plains les haineux.

Laisser un commentaire