Chaque mois, entre 1881 et 1909, Gustave de Molinari a publié une chronique politique et économique dans le Journal des économistes, commentant l’actualité française et internationale sous un angle résolument libéral. Au programme notamment, dans cette livraison de juillet 1887, le service militaire obligatoire, les mesures contre les étrangers vivant en France, la fin du monopole des poudres, la séparation de l’Église et de l’État, la colonisation française en Algérie, le monopole des omnibus, la situation économique et sociale en Irlande, et l’antisémitisme en Russie.

Chaque mois, entre 1881 et 1909, Gustave de Molinari a publié une chronique politique et économique dans le Journal des économistes, commentant l’actualité française et internationale sous un angle résolument libéral. Au programme notamment, dans cette livraison de juillet 1887, le service militaire obligatoire, les mesures contre les étrangers vivant en France, la fin du monopole des poudres, la séparation de l’Église et de l’État, la colonisation française en Algérie, le monopole des omnibus, la situation économique et sociale en Irlande, et l’antisémitisme en Russie.

Chronique

par Gustave de Molinari

(Journal des économistes, juillet 1887).

La loi militaire. — Les économies budgétaires. — La hausse du prix du pain. — Les droits compensateurs sur les alcools étrangers. — Les mesures fiscales et autres destinées à empêcher l’invasion des étrangers en France. — Le projet de loi sur les successions ab intestat. — La suppression du monopole des poudres. — Le projet de M. Boysset sur la séparation de l’Église et de l’État. — Colons et indigènes en Algérie. — La campagne de M. Léon Donnat contre le monopole des omnibus. — Le Land billet le Crime’s bill. — Les droits régaliens en Hongrie. — L’emprunt grec. — Russification et anti-sémitisme.

La Chambre des députés vient de discuter le projet de loi qui réduit à trois ans la durée du service militaire, en supprimant un certain nombre d’exemptions et de réductions du temps de service dont bénéficient les professions libérales en général et le clergé en particulier. Le but que les auteurs du projet se sont proposé d’atteindre, c’est d’obliger tous les Français valides à payer également l’impôt de la caserne et du sang, sans établir aucune distinction de fortune, d’éducation et de profession. Au point de vue de la justice en matière d’impôts, ils ont certainement raison. Quoi qu’aient pu dire les partisans des exemptions professionnelles, quelque bonnes raisons qu’ils aient pu invoquer en faveur de telle carrière ou de telle autre, toute exemption ou réduction des obligations du service militaire est entachée d’injustice, car on ne peut diminuer le fardeau des uns qu’en augmentant celui des autres. En outre, elle présente un inconvénient sur lequel on n’insiste peut-être pas assez, c’est d’attirer avec excès la jeunesse dans les carrières qui jouissent de cette sorte de privilège et de les encombrer. À la vérité, il est une de ces carrières, celle de la cléricature, qui se recrute avec une difficulté particulière, et à laquelle l’exemption du service militaire permet seule, assure-t-on, de remplir ses cadres ; mais on peut se demander si les jeunes gens que ce privilège attire dans les séminaires et qui se garderaient d’y entrer autrement, possèdent bien la vocation nécessaire à leur état. Nous croyons donc que le principe du service qualifié de général et obligatoire est irréprochable, nous ajouterons que l’application rigoureuse de ce principe contribuerait plus efficacement que les prédications des amis de la paix à éteindre les passions belliqueuses. Dans tout les pays civilisés ou réputés tels, la paix ou la guerre dépend avant tous de l’opinion des classes dirigeantes ou influentes. Or, le système de recrutement militaire qui a prévalu jusqu’à ces derniers temps atteignait à peine les classes dont l’opinion dirige finalement, sous tous les régimes, la politique de chaque gouvernement.Ces classes, dans lesquelles se trouvent concentrées la fortune et les lumières, ont continué à fournir en presque totalité les officiers de tous grades, qui s’engagent volontairement dans la carrière militaire et qui aspirent naturellement à faire la guerre. Quant aux jeunes gens des familles aisées qui préféraient les carrières civiles et qui tiraient un mauvais numéro à la conscription, ils en étaient quittes pour acheter un remplaçant : c’était l’affaire de quelques milliers de francs, et dans les derniers temps, grâce aux compagnies d’assurances contre le service militaire, de quelques centaines de francs. Le même impôt qui enlevait sept années de leur vie aux gens peu favorisés de la fortune ne dérobait aux autres qu’une portion parfois insignifiante de leur revenu. Cette inégalité monstrueuse était fondée, chose curieuse, sur une théorie égalitaire. On supposait que la nature a fait tous les hommes égaux, qu’un Lacenaire ou un Marchandon est l’égal d’un Vincent-de-Paul et qu’il n’y a aucune différence de valeur entre un idiot et un académicien. Cela étant, il s’ensuivait qu’un jeune millionnaire en achetant un remplaçant fournissait son équivalent au service militaire et se trouvait quitte de ses obligations envers la patrie. Mais quel était le résultat ?

C’est que les classes influentes n’avaient aucun intérêt à empêcher l’augmentation des contingents, qu’elles avaient plutôt même intérêt à les accroître, car l’accroissement du contingent élargissait le débouché ouvert aux familles assez aisées pour envoyer leurs enfants aux écoles militaires ou assez influentes pour les y faire entrer à petits frais ; plus il y avait de soldats, plus il fallait d’officiers pour les commander.La guerre elle-même avait ses avantages ; elle procurait de l’avancement et des honneurs qui rejaillissaient sur les familles possédant quelque membre dans la carrière militaire. Sans doute, toute guerre provoquait une augmentation des dépenses publiques ; mais, grâce au développement merveilleux du crédit public, on y pourvoyait au moyen des emprunts, et quand les impôts actuels ne suffisaient pas au service des emprunts, on demandait un supplément de revenus aux taxes indirectes que l’on ne voit pas et qui pèsent principalement sur la multitude. Ce système, malgré ses beautés et ses commodités, a fini par provoquer une réaction dans les couches sociales inférieures qui en supportaient le poids. Il a été abandonné en partie, le service militaire est devenu personnel et, malgré la foule des exemptions et diminutions dont les jeunes gens des classes influentes ont bénéficié sous un prétexte ou sous un autre, le service personnel a déjà singulièrement contribué à dépopulariser dans les régions moyennes et supérieures de la société le militarisme et la guerre.

Les auteurs du projet de réduction du service militaire à 3 ans ont voulu faire un pas de plus, en supprimant les inégalités de la législation actuelle ; mais ils se sont heurtés à une difficulté qu’ils ne semblaient pas avoir prévue : la difficulté financière. Si tous les Français en âge de payer l’impôt du sang étaient astreints à passer trois ans sous les drapeaux, l’effectif en temps de paix, même en portant, comme le fait le projet de loi, les dispenses pour soutiens de famille au chiffre exagéré de 15%, cet effectif atteindrait 493 000 hommes, tandis que les ressources du budget ne permettent pas d’incorporer plus de 380 000 à 400 000 hommes. Que faire donc ? Il faudrait, pour réduire l’effectif au chiffre des possibilités financières, abaisser d’un tiers, soit à 2 ans, la durée du service. Les auteurs du projet n’ont pas reculé, il faut le dire, devant cette conséquence de leur système ; mais les hommes du métier les ont alors arrêtés au passage en leur opposant une raison qui a paru décisiveà la Chambre, et qui pourrait bien l’être en effet : c’est qu’une armée composée de soldats de deux ans n’est pas une armée, mais une simple garde nationale. La Chambre ayant donné raison sur ce point aux hommes du métier et repoussé cette réduction de fait du service à deux ans pour tous les contribuables de l’impôt du sang, il faudra bien, qu’on le veuille ou non, continuer à exempter du service militaire une portion du contingent annuel, c’est-à-dire perpétuer les restes du régime du privilège, dans l’acquittement du plus dur et du plus lourd des impôts.

En réalité, il n’y a qu’un moyen de concilier les exigences de la justice en matière d’impôts avec les possibilités financières, les intérêts des carrières libérales (sans oublier non plus les intérêts commerciaux) et les nécessités militaires : c’est de revenir pour la constitution de l’armée permanente au système du recrutement libre qui avait donné à l’ancienne France les armées de Saint-Quentin, de Denain et de Fontenay, sauf à la compléter par des milices sérieusement instruites et disciplinées.

**

Au nombre des nouveaux membres de la Société d’économie politique (voir plus haut le compte rendu de la Société) se trouve M. Rouvier, président du Conseil des ministres. M. Rouvier, — c’est une justice que nous nous plaisons à lui rendre — a voulu justifier le choix de la Société en entrant résolument dans la voie des économies budgétaires.

« Les économies réalisées par le budget rectifié sur le budget de M. Dauphin, dit le Journal des Débats, se montent à 129 millions, dont 69 millions pour le budget ordinaire et 60 millions pour le budget extraordinaire, sans qu’il en puisse résulter aucun trouble dans le fonctionnement des services publics.

D’autre part, le budget rectifié de 1888 est en diminution de près de 10,5 millions sur le budget de 1887 ou, plus exactement, de 36,5 millions, puisque 15 millions de plus sont consacrés à l’amortissement des obligations à court terme et 11 millions à la subvention des chemins vicinaux. Ces résultats ont été obtenus sans qu’on ait eu recours à des taxes nouvelles et malgré l’abandon de la surtaxe de 50 fr. sur l’alcool et de la transformation de la contribution personnelle mobilière qu’avait proposée M. Dauphin. »

Nous nous plaisons à espérer que ces réductions de dépenses ne seront pas, comme d’habitude, compensées et au-delà par des augmentations.

**

Les protectionnistes avaient affirmé carrément que le droit de 5 fr. par quintal de blé (auquel il faut ajouter 3 fr. 60 pour la surtaxe d’entrepôt des blés qui ne sont pas importés directement des pays de provenance) demeurerait sans influence appréciable sur le prix du blé ; que ce droit de 25 à 40% sur la matière première de la force vitale serait payé par l’importateur étranger et au pis-aller par le boulanger. Nous avons cité dans notre dernier numéro (Bulletin, p. 449) les prix comparés du blé en France et en Angleterre, avant et après le vote des droits de douanes ; il ressort de cette comparaison que les droits ont été payés intégralement non par les vendeurs étrangers, mais par les acheteurs français. Il restait à savoir si, comme l’affirmaient encore les protectionnistes, en admettant que le prix du blé vînt à hausser, cette hausse aurait simplement pour effet de diminuer les bénéfices des boulangers et ne serait pas ressentie par les consommateurs. Voici, en réponse à cette gasconnade, un relevé de la hausse du prix du pain, dans diverses localités, que nous empruntons à la Revue des Banques, dirigée par notre collaborateur M. Fournier de Flaix.

« 18 mars. — Nantes.— Les boulangers élèvent de 10 centimes le prix du pain de six livres.

19 mars. — Laval.— Les boulangers augmentent de 10 centimes le pain de douze livres.

30 mars. — Lyon. — La chambre syndicale des boulangers augmente le prix du pain de 2 centimes par kilog., soit 12 centimes d’augmentation pour le pain de douze livres.

2 avril. — Chalon-sur-Saône. — Les boulangers augmentent de deux centimes et demi par kilog. le prix du pain, soit trois sous par pain de douze livres.

3 avril. — Marseille. — Les boulangers augmentent le pain de 2 centimes et demi par kilog. — Trois sous par pain de douze livres.

4 avril. — Brignoles (Var). — Augmentation du pain de trois sous par pain de douze livres.

5 avril. — Toulon. — Les boulangers augmentent le pain de 2 centimes par kilog.

6 avril. — Nice. — Augmentation du pain de 5 centimes par kilogramme, soit trente centimes par pain de douze livres.

8 avril. — Montpellier. — Augmentation du pain de 2 centimes par kilogramme.

10 avril. — Narbonne. — Augmentation du pain de 3 centimes par kilogramme.

20 avril. — Laval. — Les boulangers qui, le 19 mars, augmentaient le pain de douze livres de 10 centimes, viennent de l’augmenter encore de 10 centimes, soit quatre sous d’augmentation par pain de douze livres.

Rodez. — Le prix du kilogramme de pain est accru de 6 centimes, soit plus de sept sous d’augmentation par pain de douze livres. »

**

Le Reichstag ayant voté, avant de se séparer, une loi qui porte de 34,10 fr.par hectolitre à 102,30 le droit sur l’alcool fabriqué en Allemagne et élève le drawback de 20 fr. à 60 fr., et cette augmentation du drawback devant, au dire passablement suspect des intéressés, s’appliquer à 600 000 hectolitres qui n’ont payé que 34,10 fr. et qui néanmoins en recevront 60 en vertu d’une disposition transitoire de la loi, le gouvernement a cru devoir prendre des précautions extraordinaires, pour empêcher l’invasion en France de ces 600 000 hectolitres d’alcool subventionnés par les contribuables allemands. Il a soumis d’urgence à la Chambre un projet de loi — en attendant une loi définitive — élevant provisoirement de 30 fr. à 70 fr. les droits sur les alcools de toute provenance et ce projet, qui ne s’accorde pas précisément avec la promesse ministérielle d’équilibrer le budget sans recourir à aucune augmentation d’impôts, ce projet qui double et au-delà un droit dont la classe ouvrière fait presque tous les frais a été voté au pied levé et sans discussion par la Chambre. On prétend à la vérité que l’impôt sur l’alcool est essentiellement moralisateur. À quoi l’expérience répond que c’est avant tout un impôt falsificateur, qui encourage l’empoisonnement des consommateurs par des boissons adultérées, qu’il pèse principalement sur la femme et les enfants des amateurs d’alcool, etc., etc.; mais, moralisateur ou non, ce gros et lourd impôt ne valait-il pas la peine d’être discuté[1]?

Quant à la question de savoir s’il convient de repousser ou d’accepter le cadeau que certains gouvernements font aux consommateurs étrangers en établissant des primes à l’exportation, on sait comment l’Angleterre l’a résolue pour le sucre. Malgré les doléances des raffineurs, le gouvernement anglais s’est refusé à établir un droit compensateur des primes plus ou moins déguisées que les gouvernements du continent ont instituées à l’exportation des sucres. Il en résulte, d’une part, que les consommateurs anglais ont la satisfaction de sucrer leur thé ou leur café aux frais et dépens des contribuables français, allemands et même russes ; d’une autre part, que les industries auxquelles le sucre sert de matière première ont pris un développement extraordinaire. Mais, en Angleterre l’intérêt du consommateur est compté pour quelque chose, en France, il est compté pour rien.

**

Plusieurs propositions ayant pour objet de préserver la France de l’invasion des étrangers y apportant, qui leurs bras et leur intelligence, qui leurs capitaux à placer, qui simplement leurs revenus à dépenser, ont été déposées à la Chambre. Ces propositions tendent en premier lieu à établir une taxe sur les ouvriers étrangers et à les exclure des travaux pour les fournitures de l’État, en second lieu, à surveiller leurs agissements, en renforçant les mesures de police qui les concernent. M. le ministre des affaires étrangères, consulté sur le premier point, a déclaré que les divers traités de commerce qui n’expirent qu’en 1892 ne permettent pas de soumettre les étrangers à d’autres taxes que les Français. Cette mesure est d’ailleurs réciproque et s’applique aux Français résidantà l’étranger. Quant à l’exclusion des étrangers des adjudications publiques pour fournitures de l’État, elle est également interdite par les traités de commerce, mais cette interdiction peut être éludée et elle l’est même tous les jours par l’État et les municipalités, au moyen de clauses insérées dans les cahiers des charges « dans l’intérêt de l’industrie nationale ». En revanche, le gouvernement a le droit de prendre à l’égard des étrangers toutes les mesures qui lui paraissent commandées par la sécurité publique et de les soumettre à une taxe militaire si cette taxe venait à être établie sur les Français dispensés du service. En conséquence, la commission chargée de l’examen des propositions relatives aux étrangers a rédigé le projet de loi suivant :

« Art. 1er. Tout étranger arrivant dans une commune pour s’y installer d’une façon temporaire ou définitive devra faire une déclaration de résidence en justifiant de son identité. À cet effet, il sera tenu à la mairie de chaque commune un registre spécial destiné à l’immatriculation des étrangers qui relatera l’état civil, les précédentes résidences et l’état signalétique de l’étranger. Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l’état civil et moyennant la perception des mêmes droits fiscaux.

Art. 2. Tout étranger résidant en France sera astreint à toute taxe pouvant frapper les Français dispensés du service militaire. »

M. le ministre de l’intérieur, consulté à son tour sur ce projet, a déclaré « qu’il était prêt à appliquer par voie de décret les mesures les plus efficaces pour établir l’identité des étrangers qui pénètrent sur le territoire français, les surveiller et les suivre ». Il a ajouté que « la question de taxes ne le concernait point et nécessiterait une loi, mais que le décret relatif aux mesures de police pourrait être pris immédiatement sans attendre la mesure projetée ».

Dans la disposition actuelle des esprits, il n’est pas douteux que des lois et décrets de ce genre ne reçoivent un accueil favorable. Un de nos confrères[2], qui compte au nombre des esprits les plus libéraux, réclamait dernièrement l’application de la loi militaire aux étrangers qui « pratiquent en France toutes les professions, de père en fils, depuis celle de balayeur des rues jusqu’à celle d’écumeur de la finance ». Si tel est le langage et telle l’opinion des esprits libéraux à l’égard des étrangers, que doivent dire et penser de ces intrus les esprits qui ne se piquent pas de libéralisme ?

**

La Chambre a pris en considération un projet de loi qui supprime au profit de l’État cinq degrés de succession ab intestat. D’après la législation actuelle, l’État hérite au-delà du 12e degré ; d’après le projet, il hériterait au-delà du 7e. Les auteurs du projet ont négligé malheureusement de démontrer la supériorité de l’État sur les particuliers, en matière d’emploi de la richesse. Il faut espérer que la Chambre attendra cette démonstration avant d’attribuer à l’État un droit antérieur et supérieur à celui des arrière-cousins, fussent-ils à la mode de Bretagne.

**

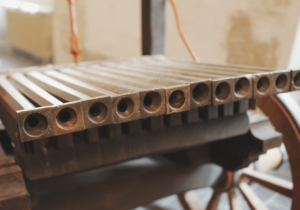

Le gouvernement renonce, et nous l’en félicitons, mais qui le croirait ? à un monopole. Il vient de soumettre à la Chambre un projet de loi établissant la liberté de la fabrication et de la vente des poudres.

« Le monopole actuel, lisons-nous dans l’exposé des motifs, n’existe plus, sauf quelques exceptions, dans aucun autre pays.

En France, il a déjà reçu des atteintes par la liberté de fabrication donnée en 1875 à la dynamite et au fulminate pour amorces et capsules.

On est entré dans la même voie pour le commerce des armes et des munitions qui est émancipé depuis 1885, mais qui est encore gêné par l’obligation de plier ses études à des types de poudre officiels.

Le moment est donc venu de supprimer un monopole qui est gênant pour plusieurs de nos industries. La question de sécurité publique sera sauvegardée par les garanties et les mesures de précaution qui sont maintenues et seront même développées.

Quant aux ressources que l’État tire de la vente des poudres, elles seront remplacées par un impôt sur les poudres fabriquées par l’industrie et, grâce au développement certain que donnera la liberté à la production et à l’exportation, cet impôt produira un rendement bien supérieur aux bénéfices de l’exploitation directe.

De plus, on pourra vendre plusieurs des poudreries actuelles et ne conserver que celles qui sont nécessaires à la fabrication des poudres de guerre de l’armée.

Enfin, la suppression du monopole aura pour effet de favoriser l’extension d’une industrie qui pourra être, à un moment donné, une ressource précieuse pour la défense du pays.

Le projet comprend cinq articles.

Le premier porte suppression du monopole introduit par la loi du 18 fructidor an V. L’article 2 étend aux poudres de toute nature les dispositions de la loi du 8 mars 1875 relatives à la poudre dynamite. D’après l’article 3, une loi de finances déterminera les droits et cautionnements à imposer aux fabricants de poudre à feu. Les articles 4 et 5 maintiennent, avec les pénalités, les règlements en vigueur sur la détention des poudres et munitions de guerre.

Il est interdit à toute personne non autorisée de tenir une quantité quelconque de poudre de guerre et plus de 2 kilogr. de toute autre poudre. »

**

Il n’est pas sans intérêt de savoir de quelle façon certains radicaux comprennent la séparation de l’Église et de l’État. On pourra être pleinement édifié sur ce point en lisant le texte d’un projet de loi que M. Boysset a élaboré et qui a été adopté par la majorité de la « Commission du Concordat ».

« Art. 1er. La République respecte tous les cultes. Elle n’accorde à aucun d’eux ni subventions pécuniaires, ni délégations, ni privilèges.

Art. 2. La loi du 18 germinal an X, connue sous le nom de Concordat, est abrogée.

Cette abrogation sera notifiée au Pape, suivant les formes et usages diplomatiques.

Art. 3. Les articles organiques du 26 messidor an IX promulgués en même temps que le Concordat en vue d’en assurer l’exécution sont abrogés.

Art. 4. Sont également abrogés les décrets du 23 ventôse an XII sur les séminaires ; le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques ; la loi du 2 janvier 1817 sur les établissements ecclésiastiques, et généralement toutes les lois, tous les décrets, règlements, arrêtés et dispositions quelconques contraires à la présente loi.

Art. 5. À partir de la promulgation de la présente loi, les départements et les communes rentreront en pleine possession et jouissance de leurs immeubles actuellement affectés au service d’un culte ou au logement de leurs ministres ou des congrégations religieuses.

Art. 6. Les biens mobiliers et immobiliers des fabriques, des séminaires et des consistoires appartiennent aux communes sur le territoire desquels se trouvent placés lesdits établissements et lesdits immeubles.

Art. 7. Les communes représentées par leurs conseillers municipaux pourront louer les édifices communaux aux associations religieuses ou syndicats religieux, tels que les définissent et les règlent les articles 9 et 10 ci-après ; mais sous le contrôle et avec l’approbation de l’État, tant au point de vue du prix de la location qu’au point de vue de sa durée.

Art. 8. Les ministres des cultes actuellement en fonctions, et à ce titre salariés par la République, recevront une pension personnelle et viagère de 1 000 francs par an s’ils sont âgés de plus de cinquante ans au jour de la promulgation de la loi.

Les autres pourront sur leur demande recevoir une allocation une fois payée, dont le maximum sera de 800 francs.

Art. 9. Les citoyens appartenant à un culte religieux pourront se constituer librement en syndicats ou associations religieuses, même au nombre de plus de 20 personnes, sans l’autorisation du gouvernement. Ces associations devront se renfermer rigoureusement dans l’objet même pour lequel elles auront été constituées, à peine de dissolution légalement prononcée contre l’association et de perte de la qualité de Français pour chacun de ses membres.

Art. 10. Les syndicats religieux seront régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. »

Les journaux conservateurs critiquent le projet de M. Boysset. Ils ont tort. Ce projet n’a-t-il pas toutes les qualités requises pour dégoûter les esprits libéraux de la séparation de l’Église et de l’État ?

**

Un correspondant du Journal des Débats esquisse, dans un tableau pittoresque, la situation respective des colons comblés d’exemptions, de subventions et de faveurs, et des indigènes comblés d’impôts, telle qu’elle a fini par apparaître aux invités officiels, qui ont fait récemment en Algérie un voyage analogue à celui que le célèbre Potemkin avait machiné en Crimée pour l’édification de la grande Catherine.

« Les bons et sympathiques voyageurs qui débarquent sur le quai d’Alger ne connaissent qu’une chose par avance, leur itinéraire. Ils s’en remettent, pour tout le reste, à leurs hôtes, ou, s’ils ne connaissent personne (et tel était le cas de la plupart des membres de la caravane), à des citoyens zélés qui se font un devoir de les instruire. Or, que leur montre-t-on ? J’en connais un qu’on a promené pendant quatre jours aux environs d’Alger dans sept ou huit grandes exploitations viticoles ; il a passé toutes ses après-midi dans des caves, dégusté des vins de premier choix, admiré des vignes de quatre ans qui, dit-on, rapporteront 1 000 francs par hectare à leurs propriétaires, et tous ces propriétaires, l’œil brillant, le teint fleuri, l’ont promené en breack sur les routes excellentes qui relient leurs domaines. On s’est bien gardé de lui faire boire l’affreuse piquette du petit colon, ou de le laisser en détresse dans une fondrière. Comme le même jeu s’est joué à Philippeville, à Bône, à Soukaras, quelle idée voulez-vous que cet observateur consciencieux ait rapportée ? L’éclat de notre fortune emplit encore ses yeux. Celui-ci et bien d’autres, tous ceux que ce voyage officiel a conduits jusqu’aux extrémités de l’Algérie, n’ont vu de près que des maires, des conseillers municipaux, des fonctionnaires, des gens aisés, en redingote ou en habit, qui les attendaient devant des tables bien dressées, leur versaient du champagne et leur faisaient jouer la Marseillaise autant qu’en France ou même un peu plus. Ils pouvaient se croire en Normandie, en Bretagne, en Provence, partout ailleurs qu’en Afrique. D’ailleurs les poulets qu’on leur présentait venaient du Mans, le beurre de Rennes, et le reste à l’avenant. Par exception, et uniquement pour satisfaire toute leur curiosité, on leur a fait offrir par de grands chefs indigènes des festins pantagruéliques, des fantasias et des cavalcades. Ben Gana, le caid de Biskra, aurait, dit-on, dépensé 20 000 francs pour eux. On raconte qu’à Mecheria, les Aoulad Sidi Cheickh leur ont servi un goûter dans lequel ont paru vingt-cinq moutons rôtis entiers, farcis d’olives, embrochés sur des lances, et portés haut par vingt-cinq cavaliers en selle. On ne trouve pas de cuisiniers pareils même dans les Mille et une Nuits.

Voilà plus ou moins ce qu’on a voulu leur faire voir, chaque fois qu’ils mettaient pied à terre. Ils ne s’appartenaient pas. Leur admiration sans cesse sollicitée, provoquée, presque douloureuse, s’exhalait en exclamations et en compliments qui, dans ce milieu, prenaient un tour oriental. Ils s’abandonnaient de bonne grâce, quelques-uns même avec une désinvolture qui n’était pas sans étonnement ; mais à la fin ils éprouvaient le besoin de se recueillir, et tout le monde sait que ce moment-là est la revanche des invités. Une fois réinstallés dans les wagons, après les dernières poignées de mains chaleureuses et les promesses d’éternelle sympathie échangées sur les marchepieds, ils s’étendaient en respirant, ils se préparaient à découvrir quelque chose qu’on ne leur eût pas indiqué et se donnaient le plaisir personnel de réagir contre l’obsession de notre politesse. Alors, à travers les glaces des voitures capitonnées dans lesquelles nous avions pris soin de les installer à leur aise, ils apercevaient dans la campagne, près des maisons européennes, des huttes de branchages entourées de haies d’épines, de véritables tannières bonnes pour des bêtes et, devant les trous qui leur servent d’entrée, des femmes mal couvertes de loques rouges ou bleues, accroupies par terre, des hommes et des enfants sales, tristes, craintifs, encapuchonnés dans de mauvais burnous, quelques-uns sans chemise, presque tous pieds nus. D’autres hommes pareils sarclaient les champs, labouraient, cassaient des pierres. Sur les pentes des montagnes noires, au-dessus des terrains mal défrichés qui se détachaient en plaques, les mêmes huttes se laissaient découvrir de temps en temps comme des nids cachés dans les broussailles. Il n’y avait souvent pas d’autres traces d’habitations humaines dans les paysages immenses qui passaient devant leurs yeux, et naturellement il leur venait à l’esprit que tout le blé qui verdissait autour d’eux, depuis le fond des plaines jusqu’au sommet des collines, avait été cultivé par ces misérables, le blé d’en bas sous la direction et avec les instruments perfectionnés des colons leurs maîtres, le blé d’en haut par eux et pour eux seuls, avec leurs charrues primitives et leurs mulets étiques. Quand le train s’arrêtait près d’un marché, ils cherchaient en vain les jolis tableaux de genre qu’on leur avait promis, dans la sordide monotonie des burnous et des chiffons indigènes ; mais ils remarquaient avec intérêt et notaient comme des trouvailles les cages pleines de poulets, de vrais poulets d’Afrique, suspendues aux flancs des petits chevaux maigres, les bœufs rabougris, à la chair mince et dure, les bandes de moutons, gros comme des chiens, aux grosses touffes de laine rude, bêlant dans la poussière. Évidemment, il n’y avait pas dans tout cela un seul produit européen, et ils en concluaient encore que presque tous les mets qui paraissent sur nos tables, quand nous sommes seuls chez nous, nous sont fournis par ce peuple déguenillé. Enfin, si l’un d’eux, déjà plus savant que les autres, ajoutait que toutes les terres que les indigènes cultivent pour leur compte, excepté la montagne du Djurdjura, supportent un impôt très lourd, que tout le bétail indigène paye une capitation, que les Kabyles sont taxés comme des têtes de bœuf au gré du gouvernement, et même que les palmiers du M’zâb sont imposés, tandis que les colons, très justement exemptés, ne payent rien, même pour les terres qu’ils sous-louent, un tableau complet se dressait dans leur imagination, plein de choses imprévues, d’une netteté brutale et formidable : 3 millions d’indigènes fournissant le pain, la viande, l’argent, à 200 000 Français et à un millier de grands chefs leurs amis ; tous les dîners, toutes les fantasias qui leur étaient offertes, payés par ces gens dont on ne parle pas ; en résumé, l’Algérie entière, avec ses villages, ses belles cultures, ses routes, ses chemins de fer, ses propriétaires et ses fonctionnaires, montée comme un théâtre devant lequel un public naïf bat des mains quand une populace de machinistes asservis tire les câbles et s’attelle aux décors dans l’ombre. »

**

De toutes les villes des deux mondes que nous avons eu l’occasion de visiter, Paris est certainement l’une des plus mal partagées en fait de moyens de circulation. Tandis qu’à New York, par exemple, quelques centaines de milliers d’individus quittent au moment de la fermeture des bureaux, de 5 à 6 heures, le quartier des affaires pour regagner leurs domiciles à Brooklyn, Hoboken, etc., en se servant des tramways, des omnibus, des elevated railways, des ferry boats, sans avoir jamais plus de deux ou trois minutes à attendre l’un ou l’autre de ces véhicules concurrents, à Paris nous avons tous les jours le spectacle piteux et lamentable des « queues » qui assiègent les énormes voitures de la compagnie des omnibus. À certains moments, il faut attendre une heure et davantage, par la chaleur, la pluie ou la neige, avant d’avoir son tour, et quelles bousculades ! Si l’on calculait le temps que les Parisiens des deux sexes perdent en faisant le pied de grue dans les bureaux et au passage des omnibus, on arriverait à un total formidable. Mais le peuple parisien est à la fois le plus révolutionnaire et le plus patient des peuples. Comme il ne sort guère de chez lui, il est convaincu qu’il est absolument indispensable de faire queue pour entrer dans un omnibus aussi bien que dans un théâtre, que les choses se passent ainsi dans le monde entier et qu’elles ne pourraient se passer autrement, que c’est une fatalité contre laquelle il est inutile de se révolter et que l’espèce humaine est condamnée à subirà perpétuité. Il y a toujours eu des queues ; il y en aura toujours, à Paris et partout ! Vainement les économistes ont-ils essayé de lui démontrer que la « queue » est un produit du monopole ; que dans les pays et les industries où la concurrence peut s’exercer pleinement et librement, le consommateur n’est pas réduit à subir le bon plaisir du producteur ; qu’on le sert à son gré et à son heure, et que s’il se fait une queue quelque part, c’est une queue de producteurs à la porte des consommateurs, le Parisien est demeuré incrédule, et s’il s’est plus d’une fois servi des omnibus pour faire des barricades, il ne s’est jamais avisé de se servir des barricades pour démolir le monopole des omnibus. Ce monopole que les révolutions ont respecté, M. Léon Donnat, le promoteur de la Ligue des droits individuels, vient de l’attaquer par la voie légale, une voie lente mais qui conduit au but plus sûrement et même plus vite que la voie révolutionnaire. Le 11 mars dernier, il a saisi le conseil municipal de Paris d’une proposition ainsi formulée :

« LE CONSEIL,

Considérant que les lois de 1791 et de 1794 établissent la liberté de l’industrie, et notamment de l’industrie des transports ;

Que les arrêts constants des cours souveraines et du conseil d’État décident que le domaine public communal appartenant à tous ne peut être l’objet d’un usage privatif concédé à une compagnie ;

Que les droits de l’autorité municipale en pareille matière se bornent à assurer le bon ordre et la sécurité de la circulation ;

Que ces principes sont d’ordre public et qu’il n’appartient à personne d’y porter atteinte dans un intérêt privé ;

Que, par suite, la circulation et le stationnement des voitures destinées aux transports en commun ne peuvent faire l’objet d’un privilège exclusif ;

Invite MM. les préfets de la Seine et de police à se référer aux lois et à la jurisprudence ci-dessus rappelées, et à accorder les autorisations qui leur seraient demandées pour établir des services concurrents sur les boulevards et dans les rues de Paris. »

Le conseil a accueilli cette proposition avec plus de faveur qu’il n’a l’habitude d’en accorder aux idées et aux suggestions des partisans des droits individuels et il a chargé une commission de l’examiner. La commission a jugé que les arguments juridiques invoqués par M. Léon Donnat méritaient un examen approfondi et elle a demandé l’avis du comité consultatif de la ville de Paris. Cet avis, fortement motivé, est favorable à la proposition de M. Léon Donnat. Le comité estime que « le privilège de la compagnie générale des omnibus… ne saurait faire juridiquement obstacle à la création d’entreprises similaires qui, sans réclamer le droit d’occuper sur la voie publique les emplacements affectés au stationnement de leurs voitures, se borneraient à les y faire circuler avec les temps d’arrêts nécessaires pour laisser monter ou descendre les voyageurs ». Toutefois, eu égard à l’importance des dommages-intérêts auxquels la ville pourrait être condamnée, si les tribunaux se prononçaient en faveur du monopole, le comité engage l’administration municipale à attendre leur décision.

En tous cas, la campagne est commencée. Nous félicitons M. Léon Donnat de l’avoir entreprise et les innombrables victimes des « queues » du monopole des omnibus se joindront à nous pour lui souhaiter bon succès.

**

Le Parlement anglais a adopté à la fois un nouveau Land bill ayant pour but de protéger les fermiers contre les propriétaires et un Crime’s bill destiné à protéger les propriétaires contre les fermiers. Le Land bill donne aux tribunaux le droit de réduire suivant leur bon plaisir le montant de la rente due par un tenancier qui refuse de payer son loyer et qu’un propriétaire barbare menace d’expulsion ; le Crime’s bill confère au gouvernement des pouvoirs extraordinaires pour maintenir l’ordre et assurer le fonctionnement de la justice, en enlevant les crimes agraires aux jurys locaux.

Le nouveau Land bill est un complément de la législation socialiste que M. Gladstone a inaugurée en Irlande, et qui a aggravé sensiblement la situation de ce malheureux pays, en y rendant tout progrès agricole impossible. Qui voudrait, en effet, appliquer ses capitaux à l’amélioration des cultures dans un pays où les tribunaux fixent un maximum pour le prix du loyer de la terre, où d’un autre côté, la Land league, enchérissant sur les tribunaux, abaisse à son gré ce maximum légal, en interdisant aux fermiers de payer leurs rentes à un taux supérieur à celui qu’il lui a plu de fixer ? Entre l’expulsion dont les menacent les propriétaires s’ils ne payent pas, et le boycottage, avec coups de fusils anonymes, mutilation des hommes et des bestiaux, auquel ils s’exposent en désobéissant aux ordres de la Ligue, les fermiers n’hésitent pas. Ils se laissent expulser. C’est pourquoi les expulsions recommencent de plus belle, chaque fois que la Land league juge nécessaire de ranimer l’agitation en Irlande. Il lui suffit pour la provoquer d’abaisser son maximum. Ainsi, dans le domaine de Bodyke où une éviction a eu lieu avec toute sorte de circonstances dramatiques, les fermages avaient été régulièrement payés jusqu’au moment où la Land league enjoignit aux fermiers d’exiger une réduction générale de 30%. Quelques-uns de ces malheureux, placés entre l’enclume du propriétaire et le marteau de la Ligue, continuèrent néanmoins à payer leur fermage au taux accoutumé, mais en suppliant les gérants de la propriété d’antidater les reçus, de façon à faire croire qu’ils étaient antérieurs aux ordres de la Ligue ; d’autres ont demandé qu’on obtînt un jugement contre eux en offrant de payer eux-mêmes les frais. Bref le socialisme agréablement combiné avec le terrorisme, a rendu la vie insupportable aussi bien aux tenanciers honnêtes et paisibles qu’aux propriétaires eux-mêmes.

Notons que la situation de l’Irlande avait été en voie d’amélioration rapide avant l’invasion du socialisme gladstonien. Tandis qu’en 1862, le montant des dépôts dans les banques et les caisses d’épargne ne s’élevait qu’à 16 556 000 £, il atteignait le chiffre de 30 243 000 £ en 1871, époque à laquelle les lois de maximum et de protection des tenanciers contre les propriétaires ont commencé à être en vigueur.La progression des dépôts s’est presque entièrement arrêtée depuis. Après avoir doublé en huit ans sous le régime de la liberté des contrats, les dépôts ne se sont accrus que d’un dixième en quinze ans (de 30 243 000 £ en 1871 à 34 623 000 £ en 1886) sous le régime de la protection agraire.

**

Nous trouvons dans une correspondance adressée de Budapest au Journal des Débats, des renseignements intéressants sur les droits régaliens qu’il est question de supprimer en Hongrie.

« Ce sont encore là, dit le correspondant, des souvenirs féodaux, qui ont persisté jusqu’au XIXe siècle par suite de l’attachement invétéré des Hongrois à leurs vieilles coutumes. Ces droits régaliens rappellent, par certains côtés seulement, bien entendu, les anciens droits seigneuriaux français. Le propriétaire de certains domaines dispose en maître absolu de la vente des boissons et de quelques autres denrées dans un rayon déterminé autour de son château. Sans doute, cela s’est modernisé avec le temps. Les châtelains ne font plus eux-mêmes vendre les boissons, comme on raconte que M. Ricasoli, le ministre italien, vendait lui-même ses vins à Florence. Ils concèdent le droit de vente à des débitants moyennant une redevance annuelle, qui fait partie de leurs revenus ; chaque fois qu’on vend une propriété de ce genre, on calcule la valeur des droits régaliens dans le prix de vente. Mais tout le monde serait satisfait de la suppression de ces singuliers vestiges du Moyen-âge, égarés dans la civilisation moderne. Comme il n’est naturellement pas question de les supprimer sans indemnité, mais que, au contraire, le gouvernement songe à les racheter, à les capitaliser, pour employer l’expression courante, les propriétaires qui en profitent actuellement seraient heureux de toucher une somme qui, pour quelques-uns, aurait une certaine importance. Les débitants seraient plus heureux encore d’être désormais libres de s’installer où ils veulent, sans avoir de redevances à payer et, en somme, pour une fois, tout le monde serait satisfait. »

**

Le gouvernement grec a lancé le 28 juin sur la place de Paris un emprunt de 135 millions à 4%, divisé en obligations de 500 francs émises à 395 francs. Cet emprunt, destiné pour une part à la consolidation de la dette flottante, et pour une autre part à l’achat de trois cuirassés, était spécialement garanti par le produit des monopoles du sel, du pétrole, des cartes à jouer, des allumettes, du papier à cigarettes et de l’émeri de Naxos. Cette destination et ces garanties n’ont pas paru suffisantes aux capitalistes grands et petits. L’emprunt a échoué. Si les capitalistes se montraient toujours aussi sages et aussi prudents, les gouvernements n’achèteraient-ils pas moins de cuirassés ? Ne pourraient-ils pas se dispenser aussi de monopoliser le papier à cigarettes et l’émeri ?

**

On sait que le gouvernement russe a entrepris de purger ses provinces occidentales des étrangers qui les infestent, sous prétexte de mettre les terres en valeur et de se livrer à l’exercice de l’industrie. La Correspondance politique publie quelques renseignements statistiques sur les étendues des terres et le nombre des établissements possédés par ces dangereux intrus :

« Dans le royaume de Pologne, les étrangers possèdent 256 547 joch de terre, soit 1,2% du territoire.

Des 1 191 usines et entreprises industrielles qui existent dans le royaume de Pologne, 296, soit plus de 20%, appartiennent à des sujets étrangers ; ces établissements occupent 106 683 ouvriers dont 13 558 ou 12,7% sont de nationalité étrangère.

Il n’a pas encore été publié de statistiques officielles pour les autres gouvernements qui tombent sous le coup de l’ukase impérial ; mais il est hors de doute qu’en Podolie, en Volhynie et dans l’Ukraine les capitaux étrangers placés en biens-fonds dans les affaires industrielles atteignent un chiffre fort élevé. »

Selon toute apparence, les étrangers cesseront de souiller le sol national, mais ils sont bien capables d’emporter avec eux leurs capitaux et leurs industries, en laissant le désert et la barbarie où ils avaient apporté la richesse et la civilisation. Après tout, qu’importe ? Ce sera un désert russe et une barbarie nationale.

**

D’autres ukases viennent d’être promulgués qui ordonnent à tous les employés du gouvernement en Pologne d’adresser régulièrement à Saint-Pétersbourg des listes complètes des résidents étrangers, et qui défendent aux Juifs de demeurer plus d’une semaine à Saint-Pétersbourg. L’accès des corporations et des académies est également interdit aux Juifs. Enfin, à Varsovie, le gouverneur général ayant placé son fils au collège, tous les élèves juifs ont été expulsés de la 5eclasse où cet enfant a été admis.

Dans les provinces baltiques, l’œuvre de la russification se poursuit, mais non sans quelques accrocs. À l’Université de Dorpat l’ordonnance du curateur, spécifiant qu’à partir du prochain semestre les cours se feront en langue russe, a provoqué la démission de tous les professeurs. Il a fallu ajourner à trois ans l’application de l’ordonnance. En revanche, un projet vient d’être présenté au conseil de l’empire pour russifier d’emblée les noms de toutes les villes et bourgs. Dorpat, par exemple, s’appellera Jourieff. Cette mesure n’est point, au surplus, sans précédent : la Convention avait républicanisé les noms d’un certain nombre de villes, et effacé notamment le nom de Lyon pour le remplacer par celui de Ville affranchie, le conseil municipal de Paris a débaptisé nos rues ; mais qui aurait cru que le gouvernement impérial se piquerait d’imiter l’exemple de la Convention et du conseil municipal de Paris ?

Paris, le 14 juillet 1887.

G. DE M.

[1] Les traités de commerce interdisent actuellement l’augmentation des droits sur les « véritables eaux-de-vie », mais qu’est-ce qu’une eau-de-vie véritable ? La circulaire suivante que M. le directeur général des douanes a adressée à ses agents laisse sous ce rapport une certaine marge aux appréciations et aux expertises de l’administration des douanes.

Paris, le 6 juillet.

Une loi du 5 de ce mois, dont je transmets une ampliation avec la présente, porte à 70 fr. le droit inscrit au tarif général pour les eaux-de-vie et les alcools.

Aux termes de l’art. 2, cette disposition aura son effet jusqu’au 30 novembre prochain, date à laquelle le droit de 30 fr. rentrera en vigueur s’il n’en a été autrement ordonné.

Pour les alcools autres que les eaux-de-vie, qui sont restés en dehors des traités, le nouveau droit devient applicable à toutes les provenances. En ce qui concerne les eaux-de-vie, lesquelles sont comprises dans les traités de commerce, le droit reste fixé à 30 fr. pour les importations faites dans les conditions du tarif conventionnel. Le service ne perdra pas de vue que le tarif n’admet à ce régime que de véritables eaux-de-vie, c’est-à-dire des liquides alcooliques destinés à être livrés directement à la consommation de bouche.

En cas de doute, il ne devrait pas hésiterà recourir à l’expertise.

Le conseiller d’État, directeur général des douanes,

G. PALLAIN

Laisser un commentaire