Dans cette correspondance exceptionnelle et inédite, Pierre-Samuel Dupont (de Nemours) discute avec quelques-uns des principaux représentants de l’école physiocratique, Lemercier de la Rivière, Nicolas Baudeau, Louis-Paul Abeille, sur une période qui couvre près d’une décennie. De l’enthousiasme du voyage en Russie de Lemercier de la Rivière aux discordes internes, des opérations du ministère de Turgot à la stratégie de défense des idées de liberté en France, c’est toute la vie du mouvement physiocratique qui est éclairée d’une nouvelle lumière par ces documents.

Correspondance physiocratique choisie (1767-1776),

tirée des archives de Dupont de Nemours aux États-Unis

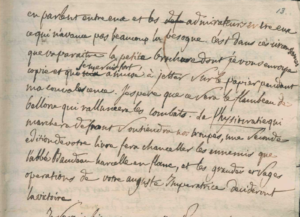

W2-11 — Lettre de Dupont à Lemercier de la Rivière

[Novembre 1767]

J’ai vu, mon très cher ami et maître, les lettres que vous avez écrites au marquis et à l’abbé Baudeau. Je présume que la troisième sera pour Du Pont votre ami.

Vous voilà donc arrivé. Je suis fâché que ce soit en mauvaise santé. Je suis bien aise que ce soit avec l’agrément et la distinction que vous aviez lieu d’attendre de votre mérite et du génie de l’Impératrice philosophe dont vous pouvez seconder les grandes et importantes vues pour le bonheur de ses sujets.

Je conçois que la carrière entreprise par cette digne souveraine et dans laquelle vous allez courir est hérissée de beaucoup de difficultés. Il vaudrait mille fois mieux avoir une nation toute neuve à tirer des bois, à réunir, à gouverner, qu’une nation semi-policée chez laquelle le despotisme arbitraire et l’esclavage sont établis. Vous auriez moins de peine avec les Patagons qu’avec les Russes. La besogne est peut-être d’autant plus reculée que le génie imitateur de Pierre le Grand a fait un mélange plus singulier de la barbarie scythique de ses anciens sujets, avec la barbarie recherchée, minutieuse, fiscale et réglementaire, qui dévore le reste de l’Europe.

Mais plus on est éloigné de la bonne route et des vérités qui doivent conduire les hommes à l’établissement d’un gouvernement physiocratique, plus il sera glorieux d’y ramener les esprits d’un grand peuple. Et c’est ce que ne peut manquer de faire l’évidence des lois de l’ordre, qui apprendront aux grands propriétaires de ces vastes contrées à tirer parti de leurs domaines immenses et déserts en les couvrant de propriétaires indépendants qui auraient le plus grand intérêt possible à les cultiver et à les faire cultiver, qui par conséquent en pourront obtenir le plus grand produit possible et se soumettre aux conditions les plus avantageuses possibles pour les anciens propriétaires qui les leur auront concédés, et pour le souverain qui protège leur droit de propriété. Voilà je pense en quoi consiste le point le plus difficile de la révolution à opérer dans la façon de penser des magnats du pays que vous habitez. Le reste ira de lui-même dès que les deux mots de propriété et de liberté auront commencé à prendre un sens pour des oreilles si longtemps privées du bonheur de les entendre. L’autorité de l’Impératrice suffit pour établir l’instruction. Son exemple, son goût, cet art que les femmes ont en général mieux que nous et que cette princesse paraît avoir infiniment plus que les autres femmes, l’art suprême de faire vouloir, si préférable pour un souverain à la vaine gloire de commander, suffit pour favoriser, pour étendre rapidement les fruits de cette instruction et les progrès de la lumière. L’instruction et la lumière suffisent pour assurer constamment le bonheur, la richesse, la population des diverses nations qui composent l’empire de Russie, l’autorité, la puissance, l’opulence, la gloire de leur souveraine.

Il y a eu beaucoup de monarques qui avec de grands talent et un génie très vigoureux, n’ont fait que ruiner leurs États sans avancer de rien leur félicité personnelle. Tels ont été Mithridate, Charles Quint, Louis XIV, le prince dont vous parlez dans votre lettre à l’abbé Baudeau, et tant d’autres. Il y en a eu, mais en bien moindre nombre, qui ont fait des véritablement grandes choses, qui ont efficacement contribué à la félicité du genre humain. Tels ont été Trajan, Charlemagne, Alfred, le grand Aldérame, Charles le Sage. Mais ces princes quoique conduits par la force de leur génie sur les voies de l’ordre naturel, on n’ont pas senti combien l’instruction des lois de cet ordre suprême était indispensablement nécessaire à la stabilité du bonheur de leurs États, ou s’ils l’ont senti, n’ont pu l’établir parce que l’instruction même manquait autour d’eux. Ils sont morts, le fruit de leurs travaux a péri avec eux ; et leur patrie est demeurée en proie aux désordres les plus destructeurs. Il y en a d’autres qui ont vu l’ordre, qui ont conçu que sa manifestation publique et perpétuelle lierait les mains à la démence et à la méchanceté et garantirait à jamais la prospérité de leur empire. Tels ont été Yaoet Xun à la Chine, telle sera Catherine II en Russie. Ce n’est pas assez pour de tels princes que de rendre heureuse une génération. Il faut que leur bienfaisance s’étende sur l’immensité des siècles, et que leur génie gouverne encore des milliers d’années après leur mort. Voilà ce qui s’appelle régner. C’est bien dommage que les souverains capables d’en former la noble ambition soient si rares.

Qui aurait cru par exemple que cette belle science de l’ordre naturel des sociétés, fruit heureux de notre France, inutilement semé dans nos climats tempérés et fertiles, eût eu besoin pour germer efficacement d’être transplanté sur les bords glacés de la Nèvaet dans les déserts de la Sibérie. La gloire et le bonheur d’être utile au monde rodent autour des souverains et de leurs ministres. La plupart ne s’en doutent pas même ; d’autres les entrevoient, croient les saisir, et n’en embrassent que l’ombre ; quelques-uns plus heureux et plus sages les distinguent nettement, les poursuivent, s’en emparent de vive force et les gardent comme leur légitime conquête.

Le mal pour nous, cher La Rivière, est qu’en faisant cette belle conquête l’impératrice de Russie nous ait enlevé le plus digne promulguateur de la science qui serait la plus nécessaire à notre pauvre patrie. Un grand seigneur connu par sa franchise, le disait assez plaisamment au duc de Choiseul peu de temps après votre départ. Ils soupaient ensemble ; Parbleu, dit le premier, il faut convenir que la France est un pays bien favorisé du ciel. Les hommes du plus grand mérite et de l’habileté la plus complète y naissent comme des champignons. Je ne vois pourtant pas, répond le ministre, qu’ils y soient si communs… Vous ne le voyez-pas ? Eh mais cela saute aux yeux. Ils s’en vont tant qu’ils veulent ; dans deux métiers différents, voilà Saint-Germain au Danemark et La Rivière en Russie ; personne ne s’est embarrassé de les retenir… On a raison, on en trouve tant d’autres prêts à remplacer ceux-là. Le bon Choiseul sentit l’ironie, ne se mit point à sourire, répondit froidement on m’a dit qu’il avait fait un livre, je ne l’ai pas encore lu, et rompit la conversation.

Une chose cependant doit vous consoler et nous aussi, c’est qu’en répandant la science de la Physiocratie à Saint-Pétersbourg vous servez plus efficacement votre pays que vous n’eussiez pu faire en demeurant dans les murs de Paris. La plupart des hommes sont si bêtes qu’ils croient plutôt sur exemple que sur raisons. Vous savez que si les Anglais n’avaient pas eu depuis cent ans une police un peu moins mauvaise que la notre sur le commerce des grains, nous n’aurions pu malgré l’évidence de la nécessité de rendre ce commerce libre ;pour sauver l’état chancelant ou du moins pour reculer sa ruine nous n’aurions pu obtenir l’édit de juillet 1764 qui brise les fers destructeurs imposés au droit naturel de la nation par l’ignorance des ministres de Charles IX et par la fausse prévoyance de ce Colbert tant vanté pour avoir élevé quelques manufactures de drap d’or sur des débris de charrue et pour avoir donné des pensions à quelques faiseurs d’odes et de madrigaux tandis qu’il ôtait celle du vertueux Mezeray. C’est donc par l’exemple qu’il faut prêcher un peuple de singes.L’excès de puissance auquel s’élèvera nécessairement l’empire russe dès qu’on y suivra les lois de l’ordre forcera les États voisins de songer à réformer à leur tour, sous peine de rester comme des enfants de six mois vis-à-vis d’un homme fort et robuste. Ils ne pourront atteindre cependant l’État qui leur aura donné l’exemple, qui aura plusieurs années d’avance sur eux, et auquel l’immense étendue de son territoire laisse une marge presque illimitée de progrès à faire. Mais leurs efforts régénérateurs nous réveilleront de notre léthargie, si nous ne voulons être la dernière des nations. C’est ainsi que par degrés et de proche en proche les succès des travaux de l’impératrice, de ceux de ses ministres, et des vôtres, répandra le bonheur et la prospérité sur tous les États de l’Europe, de manière à les amener plus tôt dans notre pays même qu’ils n’y fussent venus si vous n’aviez travaillé que pour lui. Le grand ouvrage auquel vous allez vous livrer importe donc non seulement à la Russie mais au genre humain et à la France en particulier, qui ne saura si elle doit s’applaudir d’avoir été le berceau de la science du gouvernement physiocratique ou rougir d’avoir été des dernières à prendre cette science pour guide de son administration.

J’espérais mettre une petite pierre au vaste édifice que vous allez élever en Moscovite, et c’est dans cette vue que j’ai entrepris de concourir au prix proposé par la Société économique de Pétersbourg pour savoir s’il convient que les paysans aient des propriétés foncières ou seulement des propriétés mobilières, et quelle doit être l’étendue de leur droit de propriété. Vous savez que cette question bien simple à résoudre semblait ne présenter que l’objet d’un bon mémoire. Elle m’a paru devoir être traitée sous un aspect et dans une étendue qui en fissent la matière d’un livre utile, même pour toutes les nations. J’ai cru ainsi comme vous que cette manière de la traiter entrerait mieux dans les vues de la grande princesse qui a dicté le sujet du prix. Vous m’avez laissé travaillé à cet ouvrage favori avec le grand zèle et quelque confiance que je tenais principalement de la certitude de n’avoir pas votre concurrence à redouter, et de ce que cette question, qui ne peut être décidée que par la science de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, semble destinée aux écrivains qui ont fait une étude particulière de cette science, lesquels malheureusement ne sont pas en grand nombre. Mais des circonstances affligeantes, une maladie que j’ai eue depuis votre départ, quelque dérangement même arrivé dans mes affaires par le sacrifice que j’ai fait de mes appointements pour pouvoir concourir à ce prix en obtenant avec peine encore la permission de retarder jusqu’à l’année prochaine le commencement du travail dont je suis chargé pour la généralité de Limoges, ont reculé malgré moi l’ouvrage que je voulais avancer. Il n’est point achevé, et je crains avec raison que le jugement de la Société de Pétersbourg ne soit prononcé avant que je puisse faire parvenir mon mémoire au concours. Je vous avoue que cela me causerait un véritable chagrin. Voyez, cher ami, s’il y a moyen de l’éviter. Employez le crédit que vous devez avoir auprès de la Société économique ; représentez une chose très raisonnable et très vraie, c’est qu’aucun des programmes qui sont parvenus en France et publiés dans les gazettes ne fixe le temps auxquels les auteurs concourant doivent envoyer leurs mémoires et que par conséquent il est naturel que la Société ne presse point un jugement dont elle n’a pas annoncé le terme. Si l’on se presse il est très risquante que le sujet ne soit pas complètement rempli. De tous les gens qui ont une idée à peu près nette des principes dans lesquels ce sujet doit être traité, Saint-Péravy est le seul qui ait concouru. Son mémoire a été au prince de Gallitzin et doit être parvenu à la Société. Je n’ai pas vu ce mémoire, l’auteur s’est caché de moi comme d’un rival. Il a eu tort car j’aurais été le premier à lui donner des conseils et à retoucher sa besogne comme je l’ai fait souventes fois dans le temps de défunt mon Journal. J’aimerais mieux qu’il y eut deux bons ouvrages qu’un. Le docteur, le marquis et l’abbé qui ont vu le sien, trouvent qu’il est faible et incomplet. Je le crois. Saint-Péravy a bien le fond des principes, mais il n’a ni la justesse ni la clarté suffisantes pour traiter dignement une grande question. Si vous ne pouvez obtenir que l’on attende mon mémoire qui sera certainement acheté dans une couple de mois au plus tard, je m’en consolerai car qu’y faire ? Je vous enverrai toujours le mémoire. Vous m’enverrez celui qui sera couronné. Si vous jugez, si Quesnay juge que le mien vaille mieux que le victorieux, je le ferai imprimer. Il ne sera perdu ni pour la Russie ni pour le public. Au fond peu m’importe à moi, que ce fût Saint-Péravy ou un autre qui remportât le prix, pourvu que je l’eusse mérité. Le mal est que cela ne puisse pas être aussi indifférent à ma femme et au petit garçon dont elle m’a fait père le premier du mois passé. [1] C’est une singulière chose qu’un ménage et surtout qu’un bon et tendre ménage comme celui que je fais avec Madame Du Pont. Cela soumet à des engagements lourds et précieux, cela impose des fers terribles et chéris, que l’on soulève avec effroi et qui font le charme de la vie…… Écartons ces idées, mon cher ami, ce n’est pas de si loin que l’on peut s’abandonner à l’effusion de son cœur, se confier ses plaisirs et ses peines. Revenons à la science économique.

L’ordre naturel continue ses succès sur les bonnes têtes, et le débit en marche toujours avec rapidité, Desaint en a déjà vendu trois mille exemplaires, mais il s’est élevé une rude cabale contre lui. Cette cabale est divisée en deux corps, l’un qui écrit et qui par là démasque sa faiblesse et son animosité et ne gagne que du mépris, mais du mépris bien généralement répandu et parmi ceux qui s’intéressent aux vérités renfermées dans votre livre et parmi ceux qui les regardent avec indifférence et même parmi l’autre moitié de la cabale. Ce premier corps de cavaleurs est composé de l’abbé Yvon, mon successeur au Journal du commerce, dans lequel il vous déchire de son mieux, de Forbonnais qui sert de mentor à l’abbé Yvon, qui guide sa plume, qui la trempe dans le fiel, qui la prend lui-même quelquefois quand son protégé manque d’haleine, et de Dangeuille, cousin de Forbonnais et son ami. Il n’y a pas jusque’à Fréron, digne consort de pareils adversaires, qui ne s’en soit mêlé, car sans le coup de pied de l’âne le lion n’eût pas été attaché complètement. L’abbé Baudeau fait des réponses et se chamaille avec eux. Je crois qu’il a tort. Ils n’ont rien dit qui mérite une autre réponse que relisez l’ouvrage que vous osez attaquer, car en effet ils n’ont rien objecté qui ne soit réfuté avec la dernière évidence dans votre livre même. À mon sens la vérité n’est pas faite pour être compromise dans des récriminations polémiques avec le premier polisson qui se mêle de parler sans entendre et qui croit par des imputations odieuses suppléer à des raisons. Il faut marcher en avant, ajouter la clarté à la clarté, faire naître la lumière de la lumière, et si quelque vil oiseau de nuit ose résister encore aux approches du jour de l’évidence le balayer de la carrière et l’immoler sur l’autel du mépris.

Vous verrez par la brochure dont je vous envoie le manuscrit que Desaint m’avait demandé, que Diderot m’avait commandé, et, que vous m’aviez prié de faire ; vous verrez, dis-je, que je me conduis autant que je peux conséquemment à mes principes. J’ai idée que cette brochure qui ne répond à personne fera bien autant d’effet que plusieurs des réponses du cher abbé Baudeau.Diderot le pense de même. Il m’a beaucoup excité à la faire imprimer le plus tôt possible ; on y travaille. Je vous enverrai des exemplaires avec ceux de la Physiocratie, qui ne sont pas encore entièrement achevés, mais dont vous recevrez toujours le discours préliminaire avec cette lettre.

Il faut vous dire un mot de la cabale qui n’écrit point. Elle est composée de plusieurs littérateurs et de quelques géomètres qui ont une réputation, mais qui sont piqués d’avoir passé leur vie à faire ce qu’on appelle Nugæ difficiles et qui de là prennent de l’humeur contre ceux qui ouvrent une [carrière] plus intéressante et plus utile que celle qu’ils ont couru. Ces hommes parlent vaguement contre la doctrine et contre l’ouvrage, débitent des lieux communs, font quelques lettres particulières pour les pays étrangers, ne hasardent rien à l’impression, prétendent que l’évidence n’a point d’ascendant sur les esprits, croient le prouver par leur exemple et tuer du poids de leur autorité des vérités dont la nouveauté les offusque. Tels sont M. Grimm, l’abbé de Gua et quelques autres. Ce qu’il y a de vilain est que l’abbé Raynal se joint à eux, du moins à ce que Lachaud m’a assuré ; mais j’ai peine à le croire, parce que cela me semblerait infâme. Vous auriez réchauffé un serpent, rien n’est moins rare. Quoi qu’il en soit les génies très supérieurs, Diderot, le baron d’Holbach, l’abbé de Condillac, le baron de Gleichen vous défendent toujours ; mais les querelles sont venues à un point de chaleur qui avait que des pacificateurs se sont mêlés d’arranger qu’il ne serait plus disputé sur votre ouvrage entre ses adversaires et ses partisans, parce que c’était la pomme de discorde pour laquelle les meilleurs amis se brouillaient nettement. Ainsi les contradicteurs en parlent entre eux et les admirateurs entre eux, ce qui n’avance pas beaucoup la besogne. C’est dans ces circonstances que va paraître la petite brochure dont je vous envoie copie et que je me suis fort amusé à jeter sur le papier pendant ma convalescence. J’espère que ce sera le flambeau de Bellone qui rallumera les combats. La Physiocratie qui marchera de front soutiendra nos troupes, une seconde édition de votre livre fera chanceler les ennemis que l’abbé Baudeau harcèle en flanc, et les grandes et sages opérations de votre auguste Impératrice décideront la victoire.

Je serais bien aise que cette princesse lut et jugea et le discours qui doit être à la tête de la Physiocratie que je vous envoie ci-joint imprimé, et la brochure d’une science nouvelle. Lisez-les d’abord vous-même pour voir si ces deux morceaux sont dignes d’être mis sous ses yeux. S’il vous paraît que oui, tâchez de l’engager à les lire. Si elle trouvait qu’ils valussent quelque chose peut-être pourriez-vous hasarder de lui dire que l’auteur de ces deux écrits et de plusieurs autres ouvrages économiques concourt au prix dont elle a donné le sujet et ne pourra envoyer son mémoire que dans quelques mois. Mais non, mon ami, ne dites mot de ce dernier égard à Sa Majesté impériale. Ne négociez qu’avec la Société économique. Ce n’est pas là le cas d’employer l’autorité. Je ne suis ni ne peut être ici que suppliant. De quel droit chercherais-je à faire engager la puissance souveraine à reculer le jugement d’un prix prêt à donner, sous prétexte que je n’ai pu arriver à temps ? C’est à moi à porter la peine de mon malheur, à moins que la Société économique, mal satisfaite des mémoires qu’elle aura reçus, ne juge elle-même à propos d’en attendre d’autres meilleurs et plus complets, avant d’adjuger le prix. Tout ce que vous prouvez faire est de dire à la Société que vous croyez qu’il en viendra sous peu un passablement bon, et de communiquer pour échantillon le premier morceau de ma besogne qui vous tombera sous la main.

Adieu, mon très cher ami et maître, j’attends de vos nouvelles avec la plus grande impatience. Mes respects à vos dames auxquelles je souhaite ainsi qu’à vous une parfaite santé. Ma femme leur présente mille civilités. Celle-ci se porte à merveille ainsi que mon fils qu’elle nourrit elle-même avec beaucoup de soin, de grâces et de succès. Le docteur, le marquis, l’abbé vous font toutes sortes de tendres compliments. Ces deux derniers vous écrivent ou vous écriront ces jours-ci.

Dites à l’ami de Butré que je l’aime toujours de tout mon cœur et que je lui souhaite aussi bonne santé et bon courage. Mandez-moi si vous avez trouvé mon ancien ami De Pradt, et si Butré lui a fait parvenir ma lettre à Moscou, s’il vous a pu être de quelque utilité, si vous lui avez rendu quelque service. Mandez-moi aussi ce que vous a répondu M. Rossignol relativement à l’affaire de M. Vasson dont je vous ai donné ma lettre en partant pour ledit M. Rossignol et auquel je vous ai prié de vous intéresser. Ce Vasson est un fort honnête homme et un habile artiste, fils d’un sculpteur célèbre que Pierre de le Grand avait emmené en Russie. Sa sœur était restée à Saint-Pétersbourg, mariée à un Français nom Gravereaux, passablement riche, marche ainsi que sa femme, et dont M. Vasson voudrait avoir le testament, l’inventaire, et ce que peut donner M. Rossignol qui est consul de France, qui était l’ami intime du feu sieur Gravereaux et qui a été son légataire. Mandez-moi surtout si je puis encore espérer que mon mémoire soit admis au concours.

Adieu, mon très cher ami et maître. Pege vale et ama servum et amicum tumm

Du Pont.

W2-12 — Lettre de Dupont à Lemercier de la Rivière

[Fin 1767]

Mon cher ami et maître, vous m’avez fait faire des reproches par plusieurs personnes de ce que je ne vous écrivais point. Cela me fait craindre que quelqu’une de vos lettres à moi adressée n’ait été perdue en route. Car sans cela il me paraîtrait singulier que vous écrivissiez à tout le monde de me dire de vous écrire et que vous ne me l’ayez pas écrit à moi-même. Quoi qu’il en soit je n’ai encore reçu aucune lettre de vous. J’ai appris indirectement que vous étiez malade à Saint-Pétersbourg, et que vous n’aviez pu faire le voyage de Moscou. J’en suis bien affligé comme vous pouvez croire, vous qui savez combien vous êtes cher à mon cœur. Je sais que vous n’ignorez pas que le sage doit mourir debout, et cela m’alarme encore davantage.

Je vous ai écrit il y a environ trois semaines une assez longue lettre que S. E. M. le prince Gallizin s’est chargé de vous faire parvenir. Il n’a pu se charger de même dans le moment de vous envoyer la copie de la brochure dont je vous parlais. Mais il a la bonté de faire passer aujourd’hui quelques exemplaires de la même brochure imprimée. Je ne sais s’il y pourra joindre une Physiocratie. La guerre se rallume sur votre livre comme je l’avais prévu, et nous faisons tous les jours quelques conquêtes. La vérité nous répond du succès définitif de cette guerre sur laquelle vous devez être fort tranquille. Je ne puis aujourd’hui vous instruire des détails. Ce sera pour ma prochaine lettre. En attendant rétablissez-vous, et écrivez-moi si vous pouvez. Je vous enverrai l’extrait raisonné de ce qui en vaudra la peine et vous pourrez alors faire de mes lettres tel usage qu’il vous plaira dans le pays que vous habitez. Je présume qu’ainsi notre correspondance deviendra longue et intéressante. Car vos véritables amis pensent que nous ne vous embrasserons pas si tôt. Vous en devez revoir votre patrie qu’après avoir justifié votre voyage par vos succès.

Adieu, mon cher ami et maître, mes respects à vos dames, embrassez nos amis, Perge vale et me ama.

Du Pont

Je présume que le retardement du retour de Sa Majesté impériale qui ne reviendra dit-on qu’au mois de mars à Saint-Pétersbourg retardera le jugement de la Société économique et que mon mémoire pourra encore arriver à temps. Faites ce que vous pourrez je vous prie pour que cela soit ainsi et mandez-moi ce qu’il en sera.

Mon adresse, est À Monsieur Turgot, Intendant de Limoges, avec une double enveloppe intérieure sur laquelle vous mettrez simplement pour M. Du Pont.

W2-11 — Lettre de Dupont à Nicolas Baudeau

De Toulouse, 28 septembre 1768.

Mon camarade, j’espérais en arrivant ici y trouver, comme je vous en avais instamment prié, une ou deux lettres de vous en réponse à celles que je vous ai adressées. Je n’y ai trouvé qu’un billet que vous avez écrit à ma femme le 10 de ce mois, et qu’elle m’a envoyé. Ce billet me cause beaucoup de peine parce qu’il me prouve 1° que vos affaires ne sont pas achevées comme je le désirais et comme j’avais lieu de le croire ; 2° que leur retardement vous affecte au point de ne pas vous permettre de porter un regard tranquille sur celles qui nous sont communes.

Que vous soyez mécontent de l’indécision de votre état, rien sûrement n’est plus naturel. Que vous le soyez aussi des libraires, cela me semble assez naturel encore, car les arrangements que vous avez fait avec eux sont en effet très désavantageux pour vous. Votre camarde en est fâché, mais il n’en est pas responsable, puisque ce n’est pas lui qui a fait ces arrangements ; et puisque nos conventions dictées par notre amitié réciproque et par l’intérêt que nous prenons tous deux aux progrès de la science économique ainsi qu’à la continuation et au succès des Éphémérides sont indépendantes de ces arrangements.

Votre lettre à ma femme doit donc me paraître extraordinaire. Elle me le paraît, mais je m’en tiens là. À Dieu ne plaise que je me pique aisément contre un camarade qui m’est aussi précieux que vous l’êtes et que vous devez l’être à tous ceux qui aiment la science de l’ordre naturel que vous avez si bien servie. Je vous dois seulement d’empêcher autant qu’il me sera possible que la mauvaise humeur que vous inspirent assez jugement des circonstances extérieures, ne s’étendent sur ceux qui n’y ont point de part ; et de vous rappeler les raisons qui doivent vous épargner la douleur de devenir involontairement injuste avec moi.

Ne regardez donc les observations que je vais vous faire sur votre lettre, que comme un hommage que mon estime et mon amitié rendent à votre équité et à votre raison.

Permettez-moi, mon camarade, de reprendre les choses d’un peu haut : cela est nécessaire pour que vous soyez à portée de juger le premier si je pouvais m’attendre à votre lettre.

Lorsque préparant votre voyage de Pologne vous receviez de l’évêque de Wilna la prévôté de Witzynisky, vous sentîtes que vous ne pouviez continuer les Éphémérides et qu’ayant reçu la souscription du public, il était cependant honnête et indispensable que vous vous acquittassiez avec lui. Vous sentîtes aussi qu’il était de votre zèle pour une science aussi importante que la nôtre de ne pas laisser périr par votre retraite le journal qui en était devenu le dépôt et l’organe perpétuel et de vous choisir le successeur le moins indigne qu’il serait possible, de vous remplacer. Vos regards tombèrent sur moi, et vous saviez assez que soit que l’affaire des Éphémérides fut bonne ou mauvaise je ne faudra point à la cause commune et me chargerais bien volontiers de tout ce que je pourrais porter pour elle. Vous me proposâtes de me céder votre privilège : je l’acceptai. Je comptais que vous m’en transmettriez la propriété dès l’instant où vous cesseriez le travail. Il paraissait assez naturel que vous me remissiez en même temps les deux tiers de la souscription que vous aviez reçue et que vous me chargeassiez des frais à faire pour les nuits volumes qu’il fallait fournir au public. Cet arrangement ne vous parut pas convenable. Vu les conventions beaucoup trop dispendieuses que vous avez faites avec vos libraires, il aurait été onéreux pour moi. Si vous l’eussiez choisi cependant, j’aurais amiablement pris avec eux des arrangements plus économiques, et peut-être aurais-je encore fait mes affaires. Vous vouliez que je les fisse et vous aviez raison, parce que vous connaissez la position de ma fortune. Vous m’aviez d’abord dit, vous aviez dit à M. Turgot qu’il vous restait douze francs par souscription, nous avions fait chez lui d’après cette donnée le compte des dépenses et des produits. Vous me découvrîtes depuis que de ces douze francs vous en laissiez six à Songray pour la seule fourniture du papier et du brochage ; de sorte qu’il ne vous en restait que six pour payer l’impression et que ces sixn’y suffisaient pas. Je vous plaignis d’avoir cédé à deux libraires les deux tiers de votre propriété et de ne vous être réservé que celui qui était entièrement absorbé par les dépenses. Je me proposai bien de changer ce plan de régie dès que je serais en possession. Vous me déclarâtes que vous comptiez garder la propriété entière et laisser subsister tous vos engagements pour cette année et que ce ne serait qu’au moins de janvier prochain que je serais propriétaire et maître d’administrer à mon gré. Le bruit se répandit vers ce temps là et un chevalier de Saint-Louis attaché au duc de Sully m’assura qu’il avait entendu dire que ce serait l’abbé Roubaud, qui serait votre successeur. Je vous écrivis pour m’en éclaircir ; je vous marquai que si un autre que moi devait avoir la propriété des Éphémérides, il fallait tout de suite l’en mettre en possession, parce que je ne pourrais dans ce cas faire à mes autres affaires le dérangement que me causeraient huit mois de leur rédaction. Je vous témoignai même mon inquiétude pour la substance de mon ménage pendant ces huit mois dont je pouvoir bien faire l’avance laborieuse, mais dont il me serait au moins très difficile de faire l’avance pécuniaire. Vous répondites que vous ne destiniez à aucun autre la propriété du privilège, que vous m’en mettriez en possession à commencer du mois de janvier, que pour me dédommager de mes huit volumes de travail vous me donneriez la propriété du tiers de chaque souscription nouvelle pour les volumes déjà tirés et demeurés en magasin ; que ce tiers vaudrait deux mille huit cent livres avant qu’il fut peu. Je ne répondis point à cette lettre que j’ai encore entre les mains. Mais quelques jours après je vous observai que ce ne serait pas dans l’année 1769 que je manquerai d’argent, tout devant au contraire m’en ramener dans ce temps là ; que c’était seulement la fin de 1768 qui devenait très embarrassante pour moi et durant laquelle il était de nécessité physique que d’un côté ou de l’autre mon travail me procurât les secours dont j’avais besoin. Ce fut dans le cabinet de mon maître Mirabeau, un jour que vous alliez partir pour Fleury, que je vous exposai cette circonstance, et que je vous fis voir que l’attente des souscriptions futures ne pouvait pas y apporter remède. Vous imaginâtes alors de garder pour vous la propriété de ce tiers que vous estimiez 2 800 livres, et de me donner jusqu’à la fin de l’année cinquante écus par mois ou ce qui revient au même par volume ; de sorte que pour 1 200 livres en huit paiements correspondants aux huit volumes de la rédaction desquels je demeurais chargé je vous ai abandonné tous les droits que vous m’aviez donné sur les 2 800 livres qui doivent revenir des souscriptions pour les seize volumes déjà tirés. Vous me proposâtes de me faire payer par Longway mes cinquante écus par journal, mais je vous dis que j’aimais mieux n’avoir affaire qu’à vous. Vous convîntes que cela revenait au même. Nous nous serrâmes la main. Voilà notre contrat. Il n’avait pas besoin d’être écrit entre nous et si quelque chose pouvait ajouter à sa sainteté, le lieu où il fut passé l’aurait fait.

Lorsque je partis je vous demandai de l’argent à Fleury, et vous priai de vouloir bien continuer de payer à ma femme ce que vous m’eussiez payé à moi-même si je fusse resté. J’avais alors publié les volumes de mai, de juin et de juillet. J’avais donc gagné 150 livres d’à compte sur les 1 200 livres que vous m’aviez promis. Vous m’aviez envoyé 50 livres par l’abbé Masson, vous m’en avez renvoyé 50 autres la veille de mon départ par le domestique de M. le marquis de Mirabeau, vous m’en deviez encore 50 et je comptais que sauf l’impossibilité, vous vous presseriez de les donner à ma femme, d’autant que vous ne pouvez pas ignorer qu’en partant j’étais obligé de dépenser ou d’emporter la meilleure partie des 150 livres remis la veille. Depuis mon départ j’ai publié le volume d’août, nouvelle raison pour vous presser puisqu’alors vous me devriez 100 livres ; vous en avez donné 50 livres à ma femme le 10 septembre. Vous lui en deviez donc encore 50 livres à ce terme. Ce n’était donc pas le cas de lui témoigner de l’humeur ni à moi en les lui donnant.

Vous vous plaignez que les Éphémérides vous ruinent. Je sais bien qu’elles vous coûtent, mais lorsque vos m’avez volontairement proposé de me donner 1200 livres en huit mois au lieu de 2 800 en deux ou trois ans, vous aviez sûrement prévu que ce paiement vous coûterait douze cent livres. Si Desaint et Songray ne vous paient pas ce qu’ils vous doivent, j’en suis bien fâché ; mais je ne dois pas être grondé pour eux. Si leur déficit vous met dans l’impossibilité de remplir votre engagement il faut m’en avertir et je dois alors me priver, me retourner, vous plaindre et attendre un meilleur temps. J’ai pris ces quatre partis sans avoir reçu votre lettre.

Vous dites que les Éphémérides ne se font point. Je vous demande bien pardon, mon camarade, elles se font. J’ai écrit à mon maître Mirabeau à deux ou trois reprises qu’elles ne souffriraient point, que rien ne péricliterait. Je l’ai écrit dans le temps que j’étais informé que vous ne donneriez point votre traité du monopole pour le volume de septembre, comme vous l’avez promis ; dans le temps que j’y suppléais par deux feuilles et demi ou trois feuilles de mon travail. Elles se font tellement que quand vous n’auriez rien donné pour septembre le volume eut été complet et très bien fait et eut paru du 20 au 25 comme à l’ordinaire et cependant je me trouvais dans une circonstance imprévue puisque j’avais votre parole pour un ou deux chapitres du traité du monopole qui m’ont manqué et que ma combinaison avant mon départ roulait sur 60 pages de moins à fournir par moi lesquelles j’ai fournies et fournies à temps.

Vous marquez que vous avez fait le volume de septembre. Je vous demande bien pardon, mon camarade, l’agitation de vos affaires dérange votre mémoire. Ce n’est point vous qui avez fait ce volume. Je l’avais fait avant mon départ. Il est vrai que je l’avais fait en comptant sur un morceau de vous que vous m’aviez offert ; mais toutes les fois que vous m’en offrirez je vous donnerai la préférence parce que je vous la dois à toutes sortes de titres, et je n’en croirai pas moins avoir fait les Éphémérides. Ce morceau que vous aviez promis et que vous n’avez point donné, m’a causé un double travail. Vous avez depuis rendu ce travail inutile en substituant un autre morceau de vous à celui que vous aviez promis. Il s’ensuit que vous avez quoiqu’un peu tard acquitté votre parole. Il s’ensuit que vous avez fait un résultat sur le commerce des grains, et que je l’ai fait imprimer par les soins de l’abbé L’Écuy. Il ne s’ensuit pas que vous ayez fait le volume. Je n’ai point fait celui de mai 1767 dans lequel vous avez imprimé mon traité de l’administration des chemins et même quoique ce soit à votre prière et pour vous soulager que j’aie fait au commencement de cette année la critique raisonnée du livre de M. Graslin, je n’ai point fait le volume de février 1768, dans lequel vous avez imprimé cette critique et je n’ai garde d’y prétendre. Il est vrai que vous avez donné encore la délibération de la Chambre du commerce de Picardie, mais ce n’est pas vous qui avez fait cette délibération, car vous n’y auriez pas mis les grosses bêtises qui y sont relativement à la concurrence des étrangers pour la navigation, mais vous ne l’avez même pas lue, car nous n’auriez pas laissé imprimer dans les Éphémérides ces bêtises sans les observations qui étaient nécessaires pour les réfuter. Voici donc ce que vous avez fait. Vous avez supprimé de votre autorité l’arrêté du Parlement de Dauphiné tandis que je promettais à M. Servaut, avocat général de ce Parlement, de placer son arrêté dans les Éphémérides, tandis que j’y avais mis un préambule qui le rendait imprimable quoique vieux en l’opposant au nouvel et ridicule ouvrage de Forbonnais, tandis que je réfutais par une longue note avec tout le respect et tous les égards possibles la petite erreur sur l’argent qui s’était mêlé aux bons principes qui brillent dans cet arrêt, ce dont j’avais encore demandé la permission à M. Servaut. Vous avez dit je supprime tout cela pour mettre à la place avec éloge une délibération qui demande un privilège exclusif et que vous n’aviez évidemment pas lue et dont les principes font une tache aux Éphémérides. Il n’y a pas là pour se vanter.

J’avais il est vrai exceptionnellement recommandé à l’abbé L’Écuy et j’ai de même recommandé à M. Gebelin qui est chargé de veiller à l’imprimerie en l’absence de cet abbé de vous demander des conseils dans les occasions délicates et imprévues parce que je vous connais très capable d’en donner de bons et parce que vous avez offert et deviez naturellement offrir les vôtres. Vous avez au moins négligé d’en donner pour la fin du journal d’août à l’abbé L’Écuy qui vous en a demandé à trois reprises et par trois lettres différentes. Vous en avez donné assez lestement pour le journal de septembre, comme il appert par la délibération de Picardie. Le droit de conseil sera toujours le vôtre sur les Éphémérides comme sur mes autres écrits. Ce droit est celui de tous nos amis éclairés ; le devoir qu’il m’impose est la reconnaissance que mérite le conseil en lui-même et le zèle qui le dicte.

Vous dites encore que vous serez obligé de faire le volume d’octobre. Je vous demande encore bien pardon, car il est tout fait. M. Gebelin en a l’ordre et tous les matériaux entre les mains, hors un seul de la guerre que j’ai bien le temps d’envoyer, et j’ai porté la prévoyance jusqu’à indiquer les morceaux qu’il faut retrancher et renvoyer à novembre s’il vous plaît de fournir un mémoire et qu’il faut imprimer en octobre s’il vous plaît de ne rien fournir. Vous pouvez de même dormir tranquille pour novembre qui se fera tout de même avec ou sans secours.

Les libraires, ajoutez-vous, gardent tout l’argent pour eux et vous font payer tous les frais. C’est un arrangement fort désagréable que j’ai toujours blâmé, que je réformerai dès que la chose me regardera, mais c’est un arrangement que vous avez généreusement fait avec eux longtemps avant que je songeasse aux Éphémérides.

Vous espériez que les Éphémérides seraient l’année prochaine une bonne affaire pour moi. J’ai toujours compté qu’elles feraient l’année prochaine une assez mauvaise affaire qui s’améliorerait dans la suite et qui enfin me donnerait un état libre et tranquille dont j’ai besoin pour être heureux et pour élever paisiblement mon fils. En attendant je ferai en sorte de tirer ma subsistance d’ailleurs. Le Limousin et mon portefeuille que je viderai pour Desaint y pourvoiront. Quand elles devraient exiger la durée entière du privilège sans me donner de profit, je ne les continuerai pas moins pour l’acquit de ma conscience, par l’emploi bon et utile d’un travail important pour le genre humain et qui ne peut guère être fait que par vous ou par moi. Depuis que je les ai et que je sais leur situation, j’ai pensé à vivre indépendant d’elles l’année prochaine et même la suivante. Au reste l’embarras que je pourrai avoir pour cela ne doit vous inquiéter qu’autant que votre amitié pour moi vous y excite. Vos conventions vis-à-vis de moi finissent avec cette année et avec votre propriété.

Vous comptiez aussi qu’elle ne serait pas si mauvaise pour vous que l’autre. Vous ne pouviez pas compter cela quand vous avez vu le nombre des souscripteurs et que vous avez su que ne faisant pas huit volumes, il faudrait les faire faire : car il est visible que c’était un grand article de dépense de plus que l’année dernière. J’aurais bien voulu vous épargner cet article. Vous savez que ma position ne me l’a pas permis, et vos arrangements avec moi ont été volontaires de votre part.

Mais venons au fait et au but véritable de votre lettre et de la mienne. Si les circonstances ne vous permettent pas de remplir vos engagements, tout est dit, je chercherai ressource. Je m’endetterai un peu avec Desaint. Vous paierai par la suite si vous pouvez et si vous êtes plus riche que moi. Je paierai en ouvrages si vous ne vous rappelez pas cette affaire ou si la difficulté continue pour vous. Il n’y a qu’une loi entre nous deux, c’est que le plus riche doit secourir l’autre. Nous avons compté que vous étiez le plus riche et nous avons contracté en conséquence. Si par malheur, si par un revers inattendu vous cessiez de l’être, tout ce qu’il peut y avoir pour vous d’onéreux dans le contrat est comme non avenu, et je vous rends votre parole, sur ce que vous l’accomplirez tout de même lorsque des événements plus heureux vous mettront à portée de le faire sans vous gêner. Ainsi c’est la délicatesse de votre façon de penser et la connaissance que vous avez de vos affaires qui sont votre seule loi. Pouvez-vous me payer ce que vous m’avez promis et dans les époques où vous me l’avez promis ? Payez-le moi. Ne pouvez-vous le payer que plus tard ? Payez-le plus tard. N’en pouvez-vous payer que la moitié ? N’en payez que la moitié. Ne pouvez-vous en rien faire du tout ? N’en faites rien. Mais daignez m’écrire et me dire d’avance ce qu’il en sera, pace que j’ai un ménage, que je serai déchiré si je voyais ma femme ou mon fils manquer de quelque chose d’utile et connaître le besoin et qu’il faut que je combine des mesures pour n’être pas au dépourvu si je ne puis compter sur vous. Vous voyez mon camarade qu’il ne tiendra pas à moi que vous ne soyez à votre aise dans tous les cas ; et peut-être quand vous l’aurez vu serez-vous fâché d’avoir cherché des prétextes et d’avoir écrit à ma femme une lettre qui si vous eussiez été de sang-froid vous aurait parue déplacée à tous égards.

Le seul mal réel à tout ceci est que vous ne touchiez point vos revenus de Pologne, qu’on ne vous permette pas de les aller chercher et qu’on ne vous en donne point d’autre. C’est l’article de votre lettre qui m’affecte le plus sérieusement. Je ne puis qu’y faire, cet état ne saurait durer, il faut qu’il finisse d’une des trois manières. Si par impossible il durait et que les Éphémérides devinssent profitables, je n’oublierai point que je les tiens de vous, nous partagerons. Je dis ceci parce que comme il est évident que dans l’état actuel elle sont onéreuses, il me semble que la position où vous paraissez vous trouver, vous donne plus de raison que jamais de n’en pas conserver la propriété ; d’autant surtout qu’il vous serait bien plus difficile qu’à moi de réformer la régie que vous avez vous-même montée. Je crois donc toujours que vous ne transmettrez la propriété du privilège parce que je vois d’après ce que je vous dis que dans les circonstances présentes vous ne pouvez que gagner à cette cession et que vous n’y sauriez perdre.

Voilà mon camarade tout ce que j’avais à vous faire remarquer. Pardonnez la longueur et la franchise de ma lettre et ne soyez pas plus fâché contre moi que je ne le suis contre vous. Si nous nous piquions à la légère et si nous ne pouvions pas nous entendre, qui est-ce donc qui s’entendrait et à quoi servirait la science de l’ordre naturel ?

Je vous salue. Répondez-moi à Limoges sous l’adresse de M. Turgot.

W2-1573 — Lettre de Louis-Paul Abeille à Dupont de Nemours

Lundi 20 février 1769.

Voilà mon exemplaire du 1er volume du Corps d’observations. J’ignore ce qui envoie Monsieur Dupont à le chercher. Si c’est pour le faire entrer dans le catalogue des ouvrages qui ont été publiés sur ces matières, je le prie instamment de ne faire mention ni de celui-là en particulier, ni d’aucun des miens. Il est reçu qu’on ne nomme les gens qu’on connaît, et qui ne font point imprimer leur nom à la tête de leurs écrits, qu’autant qu’ils y consentent, et au lieu d’y consentir, je prie avec instance Monsieur Dupont de ne parler ni des écrits, ni de l’auteur. Je lui en serai fort obligé et je le prie d’agréer d’avance mes remerciements.

W2-16 — Lettre de Dupont de Nemours à Louis-Paul Abeille

Adresse : À Monsieur Abeille, Secrétaire du Bureau du Commerce, à Paris.

Paris, [Mercredi] 28 février 1769.

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous renvoyer le livre que vous avez eu la bonté de me prêter. J’ai égaré mon premier volume pour l’avoir prêté moi-même à quelqu’un qui ne me l’a pas rendu, et je n’ai pu en retrouver un autre chez Regnard, ce qui m’a obligé d’avoir recours à votre complaisance.

J’ai été surpris et affligé de la demande que vous m’avez faite. J’aurai certainement toujours la plus grande envie de me conformer à des désirs que vous me témoignez avec instance. C’est ce qui rend plus triste pour moi la nécessité où je me vois de me m’y conformer qu’en partie. Comment voulez-vous que je fasse ? J’ai promis à mes lecteurs de leur donner la notice abrégée de tous les bons livres français qui peuvent composer une petite bibliothèque choisie d’économie politique : m’est-il possible d’omettre vos écrits ? Si je le faisais, remplirais-je mon objet ? Ne manquerais-je pas à mon engagement public ; ne m’exposerais-je pas à de justes reproches, surtout de la part des personnes qui s’intéressent à votre gloire, et qui ne sachant pas et ne pouvant pas savoir que vous auriez exigé et même instamment exigé de moi cette commission, la regarderaient comme un injustice extrême et comme une marque de partialité odieuse. Je vous dois certainement beaucoup de déférence, Monsieur ; mais je ne puis pas vous devoir de donner occasion à des soupçons que je ne veux point mériter, et qui fleuriraient ma réputation dans l’esprit des honnêtes gens.

Ceci comme beaucoup d’autres affaires me paraît, Monsieur, devoir être décidé par le droit naturel et par les lois de la propriété. Il y a dans votre demande une chose juste, et une autre qui ne l’est pas. Votre nom est à vous ; quand vous ne l’avez point mis à vos écrits, vous êtes en droit d’exiger que d’autres ne l’y mettent pas : voilà la chose juste dans votre demande. Aussi m’y soumettrai-je, et quelque regret que j’aie de ne pouvoir vous rendre en votre nom même, le tribut d’éloges que je vous crois dû, je passerai absolument votre nom sous silence : on ne le verra plus dans mes écrits. Mais les ouvrages que vous avez fait imprimer et que vous avez donnés au public ne sont plus à vous, si ce n’est pour l’honneur qui doit vous en revenir : vous ne pourriez sans injustice exiger de personne qu’il se taise à leur sujet : Ils sont à ce public à qui vous les avez donnés; ils sont à tous les particuliers qui les ont achetés et il n’y a aucun d’eux qui pour son argent ne soit complètement le maître d’en dire au moins le bien qu’il en pense.

[Morceau barré :Supposez, Monsieur, que vous ayez entrepris d’écrire l’histoire de la guerre dernière, que vous l’ayez proposée par souscription, que vous ayez reçu l’argent du public pour cela, et que le prince Ferdinand vous écrive de ne point faire mention de ses campagnes. Que feriez-vous ? Il n’y aurait de moyen de lui obéir qu’en rendant l’argent à vos souscripteurs et abandonnant l’entreprise. Est-ce là ce que vous souhaiteriez que je fisse pour les Éphémérides ? Avez-vous un assez grand intérêt à la chose pour me faire cette proposition ? —Fin du passage barré] Au reste, j’ignore quel peut être le motif qui vous fait redouter que votre nom et vos ouvrages soient cités dans mes écrits. Mais si c’est un effet de votre modestie, permettez-moi de vous le dire, Monsieur, vous me semblez trop modeste.

Je vous supplie, Monsieur, d’agréer mes excuses et mes raisons. C’est avec un extrême regret que je me vois forcé de ne pas faire entièrement ce que vous avez désiré de moi. Je n’en serai que plus disposé à vous prouver dans une autre occasion tous les sentiments respectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur Du Pont.

W2-1574 — Lettre de Louis-Paul Abeille à Dupont de Nemours

À Paris, le [dimanche] 5 mars 1769.

On a souvent, Monsieur, de bonnes raisons pour ne pas s’expliquer sur les motifs de sa conduite. Il me semble qu’on ne peut jamais avoir de bonnes raisons pour supposer qu’un homme, qu’on ne regarde pas comme un insensé, agisse sans motifs. Comme j’en ai de solides pour désirer que ni mon nom, ni le titre de mes écrits ne se trouvent dans la notice que vous vous proposez de donner, il serait fort désagréable que vous les fissiez céder, malgré ma prière et sans les connaître, à une promesse que vous avez faite à vos lecteurs sans me consulter, et dont par conséquent il ne peut être juste de me faire supporter l’inconvénient. Je ne m’engagerai point dans la discussion des principes que vous établissez pour me prouver que vous êtes en droit de me faire de la peine, sans que je sois en droit de m’en plaindre. Je me borne à vous répéter que je vous prie avec instance de ne faire aucune mention de moi et de mes écrits dans votre notice, et à vous assurer que si vous ne jugez pas à propos d’avoir égard à mes instances je me plaindrai. Il y a tout à parier que personne ne s’apercevra que vous n’avez fait aucune mention de moi. Mais s’il vous est impossible de vous tranquilliser vous-même à ce sujet, bornez-vous, je vous en supplie, à dire dans une note que vous comptiez faire mention de quelques autres ouvrages, mais que l’auteur vous a prié de n’en rien faire. À l’égard des personnes que vous croyez disposées à vous faire directement des reproches, par intérêt pour moi, je signe cette lettre ; vous pouvez la leur montrer. Je suis persuadé qu’après l’avoir lue elles approuveront votre silence. Je suis avec toute la considération possible,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur Abeille.

W2-17 — Lettre de Dupont à Louis-Paul Abeille

Sans date [mars 1769]

À Monsieur Abeille

Monsieur,

Vous devez savoir depuis très longtemps que j’aime la paix, et je m’aperçois en effet que vous ne l’ignorez pas. Je vous ai prouvé combien elle m’est chère dès l’année 1763, dès le premier moment où j’ai eu l’honneur de vous connaître, et où vous avez traité avec tant de hauteur et de mépris mon livre de l’exportation et de l’importation des grains, que le public a daigné juger plus favorablement, et que vous m’aviez si fortement conseillé de ne publier jamais. Je vous ai prouvé combien elle m’est chère, lorsque vous m’avez empêché en 1764, d’achever un traité du Luxe et ensuite un traité du Commerce que j’avais commencés ; et lorsque vous m’en avez empêché sans raison, puisque vous ne les avez pas faits vous-même, et que vous avez dédaigné l’usage du privilège exclusif que vous aviez voulu vous assurer à ce sujet. Je vous ai prouvé combien elle m’est chère lorsque vous vous êtes emparé, malgré M. Quesnay, des notes qu’il a faites sur le traité du droit public de M. l’abbé de Mably, et que vous n’avez jamais voulu rendre ni à M. Quesnay, ni à moi, ces notes que cet homme respectable avait faites uniquement pour moi, pour mon utilité, pour mon instruction, pour mon usage, pour me faciliter, pour me guider dans un travail dont je m’occupais alors, comme je pourrais le prouver par les lettres mêmes de M. Quesnay. Il y a cinq ans de cela, j’en avais à peine vingt-trois, je n’étais connu de personne, j’avais à tous égards le plus grand besoin d’instruction et de secours ; vous étiez homme plus que fait, votre réputation était déjà formée, vous n’aviez plus besoin d’être conduit et soutenu ; j’étais donc dans le cas de me livrer à cette sorte d’humeur qu’ont naturellement les pauvres quand ils se voient dépouillés par les riches. Je ne m’y suis point livré, Monsieur ; j’ai cru que les élèves du même maître et les défenseurs de la même doctrine devaient se pardonner beaucoup de choses, et faire leurs efforts pour vivre en amis.

Je me suis flatté pendant quelques temps de vous avoir enfin ramené à cette façon de penser si convenable pour tous deux. En 1766 lorsque mon amour pour la vérité m’a fait perdre le Journal du Commerce, vous avez paru vous intéresser à mon sort. Vous m’avez adressé le sieur Martin, vous m’avez procuré l’occasion de faire pour lui un mémoire sur le commerce des draps de Languedoc, et vous l’avez même obligé en 1767 de remplir les engagements qu’il avait pris avec moi à ce sujet. Je vous ai laissé voir alors toute la reconnaissance dont j’étais pénétré pour ce service. J’ai entièrement oublié vos anciens procédés, je me suis abandonné au plaisir de croire que vous ne chercheriez jamais à m’en faire ressouvenir.

Avant et depuis ce temps je n’ai laissé échapper aucune occasion de vous témoigner des égards, de la déférence, et du respect, de louer vos écrits, de vanter vos lumières et vos talents. J’ignore donc absolument par où j’ai pu mériter l’espèce de persécution dont vous m’honorez aujourd’hui.

Ne pourrez-vous jamais me laisser achever en paix un ouvrage public dès que vous serez instruit de son commencement ? Que vous importe que je fasse ou que je ne fasse point une histoire abrégée des bons écrits économiques publiés en France ? Si l’histoire est mal faite, cela ne tombera que sur moi ; et vous serez toujours le maître de me démentir. Croyez-vous que je sois assez insensible pour ne pas m’apercevoir de ce qu’il y a d’insultant dans vos instances redoublées pour que je ne fasse mention ni de vous, ni de vos écrits ?

Vous avez, dites-vous, de bonnes raisons pour ne point me faire part des motifs qui vous portent à me faire cette insulte. Par cela même que vous ne voulez pas les dire, ces raisons sont d’autant plus faciles à deviner. Il est assez apparent du moins que vous cherchez une occasion de vous plaindre de moi. Celle-ci est très bien trouvée, parce que si je refuse ce que vous me demandez, vous vous plaindrez de ce que je n’aurai point eu égard à vos instances ; et si je garde le silence que vous exigez, vos amis se plaindront, m’accuseront d’in-justice à votre égard et de partialité contre vous, et décrieront universellement mon ouvrage avec une apparence de raison.

Vous relevez beaucoup Monsieur la grâce que vous me faites de signer votre lettre et vous me marquez que je n’ai qu’à la montrer à ceux qui voudraient me faire des reproches ; mais ce n’est pas de ceux qui nous connaissent tous deux que je crains des reproches, et je n’irai pas porter votre lettre en Bretagne et la présenter à une multitude de gens que je ne connais pas.

Le parti le plus raisonnable et le plus juste à tous égards, serait de m’en ternir au plan que je vous ai proposé dans ma précédente, de taire votre nom et de parler de vos écrits, ainsi que j’en ai le droit, comme de tous les autres, selon qu’ils me paraissent le mériter. Vous ne le voulez pas, Monsieur ; vous vous plaindrez hautement de moi, si je le fais ; je vous cède encore une fois par amour pour la paix. Mais songez Monsieur que je ne veux point essuyer de reproches pour avoir fait ce que vous avez voulu, et s’il me revient que quelqu’un de vos amis se plaigne de ma conduite avec vous j’ai ma justification en main, je ferai imprimer notre correspondance à ce sujet.

Avant de terminer cette lettre je dois vous dire ce que j’ai fait pour me conformer à vos vues que je ne puis approuver. J’ai retardé de trois jours la publication de mon volume qui était prêt. J’ai fait réimprimer deux feuilles. Je n’ai point supprimé la notice des mémoires de la société de Bretagne parce que quelque part que vous puissiez avoir à ces mémoires, ils ne sont point censés votre ouvrage, ils sont l’ouvrage de la Société de Bretagne qui ne m’a point défendu de faire usage de ses écrits et qui ne me l’aurait jamais défendu parce que les compagnies sont ordinairement plus civiles que les particuliers, et encore parce que les compagnies de citoyens ne dédaignent jamais les autres citoyens qui s’appliquent avec zèle à l’étude du bien public. Mais à l’époque du premier des ouvrages qui vous sont particuliers j’ai placé l’esprit de la voie que vous m’avez indiqué et j’ai passé les autres sous silence. Avec cela Monsieur je ne me flatte pas que vous soyez content de moi ; je vois trop qu’il faut que je renonce à l’espoir de vous contenter. Mais il me suffit d’avoir mis la justice de mon côté et de vous avoir prouvé jusqu’à la fin que je voudrais pour beaucoup éviter les divisions si nuisibles aux sciences, si ridicules en elles-mêmes et si coûteuses pour les savants, les divisions que vous voulez faire naître et que je voudrais cacher quand vous les affichez.

Je suis avec toute la considération possible, etc.

W2-20 — Lettre de Dupont à Nicolas Baudeau

3 novembre 1772

À mon camarade Baudeau

Mon ami,

Je vous répliquerai en très peu de mots et 1° en vous priant que ceci ne mette entre nous aucune aigreur ni refroidissement. Ce n’a pas été mon intention. Je crois avoir un droit de conseil et de remontrance dans une affaire où personne n’est plus intéressé que moi. Mais j’aime mieux votre amitié que de l’argent. Il est impossible de m’avoir connu pendant six mois et de douter de ce point-là.

2° Comme vous aviez paru vous offrir avec le plus grand désintéressement pour faire les Éphémérides sans aucun motif que l’amitié et le patriotisme, j’imaginais de bonne fois que vous me sauriez gré d’arranger le tout de manière que vous y trouvassiez vous-même une récompense de votre travail : ce qui est juste, et si juste que [je] vous ai dit dès le premier moment où sera votre part ? et que j’éprouvais [quelque] répugnance à vous voir charger d’un travail gratuit. Cette répugnance vous a pris comme à moi : je ne le trouve point du tout mauvais. Mais je suis bien aise que vous voyiez que j’avais pensé à vous dans le temps où je croyais, mais très sincèrement, que vous n’y pensiez pas vous-même. Sois bien sûr, mon cher camarade, que tu me trouveras ami en tout et partout. Les premiers des hommes doivent être amis.

3° À présent que je vois bien clairement ce que vous voulez, et que vous voyez bien clairement ce que je voudrais, il s’agit non de nous heurter, non de nous fâcher, non de nous abandonner réciproquement ou en conservant seulement le dehors, pour de pareilles misères, au fond si fort au-dessous de tous deux. Il faut au contraire nous aimer, nous entendre et nous aider, parce que tous deux nous en sommes capables, et ne pouvons qu’y gagner : d’abord pour le pain de l’âme et le plaisir de la vie, et même de toute autre façon.

Voici donc à quoi je tiens. Dites-moi de votre côté à quoi vous tenez. D’abord je ne veux pas quitter le titre d’auteur des Éphémérides. Je veux le partager. Je ne veux pas que Saint Leu aille dire, comme il l’a déjà fait : les Éphémérides vont être excellentes, car Du Pont ne s’en mêlera plus. C’est un propos injuste et bête, auquel bien des gens répondraient nous n’y souscrirons plus, mais qui pourtant à force d’être répété vis-à-vis des gens de lettres, dont je ne suis pas connu, pourrait prendre et me faire tort. Vous savez que j’ai la faiblesse d’être plus sensible aux choses qui touchent à la réputation qu’elles ne le méritent et surtout que ne le mérite le sot public distributeur des réputations. Je ne puis me changer et peut-être ne le dois-je point. Je resterai auteur titulaire mais associé en chef des Éphémérides. C’est-à-dire qu’on dira dans le prospectus, dans les avis imprimés et à la tête des volumes, dans les feuilles répandues en province et chez l’étranger : que des raisons de santé m’ayant forcé de diminuer un peu mon travail personnel, j’ai éprouvé ce dont je m’étais toujours flatté, la solidarité des gens de bien, qui a déterminé mes amis à venir à mon secours ; qu’en conséquence les Éphémérides ou le journal qui leur succèdera seront à l’avenir dans toute l’étendue du terme l’ouvrage d’une société de gens de lettres, et qu’au lieu d’avoir pour unique éditeur M. Du Pont elles auront MM. Baudeau et Du Pont, secondés des MM. untel et untel, et ceci est résolu de manière que si cette condition ne passe pas je renonce à tout arrangement, même aux secours du marquis et de sa compagnie et je me tirerai d’affaire tout seul comme je pourrai. Sur ce point là je refuserais mon père et je perdrais la tête plutôt que d’en ôter une virgule. Je vous avouerai que mon obstination à cet égard vient du mauvais propos du colonel, car je n’y pensais pas.

En second lieu, vous ne voulez point de société, quelle qu’elle soit, pas même avec moi. Je crois que vous avez tort. Est-ce votre dernier mot ? Voyez, mon ami, la société nous serait avantageuse à tous deux, plus que la propriété exclusive ; j’en suis très convaincu. Tenez-vous absolument à ce goût de propriété ? À la bonne heure.

Mais dans ce cas,

Vous dites que ma pension de dix huit cent livres est le prix du sacrifice de mon ouvrage. Non, mon ami. Le prix du sacrifice d’un ouvrage qui a des espérances et de belles espérances, ne peut pas être la somme du produit net actuel et moins encore une somme au-dessous de ce produit net. Ce marché est bon tout au plus à faire pour un temps avec la compagnie du marquis ; mais non quand il s’agit de sacrifier toute propriété future, et toute part aux succès auxquels certainement je contribuerai par facilité de caractère, même quand j’aurais pu résoudre de m’en dispenser. Cela s’appellerait jeter à ses pieds, ce qu’on a dans ses mains ; et quoique je sois bon diable, il y aurait à cela un air d’imbécillité que ma femme me reprocherait, et qui humilierait mon amour-propre. Voyez donc si vous avez quelqu’autre proposition à me faire.

Quant à Rosier, je dois vous dire en ami que je ne crois pas que vous eussiez de l’avantage à le salarier pour quelque prix que ce fût. Il faut l’intéresser au succès. Sans cela il ne quitterait pas ses espérances qu’il est sûr de réaliser en mettant son argent et sa patience, pour douze cent misérables francs. Et sans Rosier il est impossible de faire un bon journal d’économie pratique ni même une bonne affaire, car les seuls rapports de l’académie des sciences qu’il a sont une pépinière de souscriptions.

Adieu, mon ami, mon bon camarade, adieu ; encore une fois, n’allumez point votre tête, ne prenez point votre air courroucé. Je vous assure que je ne suis point fâché, ni ne le veux être. La vacherie avec vous me ferait plus de peine que tout ce que je pourrais faire d’ailleurs ne me donnerait jamais de plaisir et de profit. Voyons-nous, embrassons-nous, causons, cherchons comment tout faire pour le mieux, et pour l’avantage et la satisfaction de tous deux. La vôtre je vous jure m’est presque aussi précieuse que la mienne.

Vale et me ama.

W2-51 — Lettre de Dupont à Nicolas Baudeau

Versailles, 15 mars 1776

L’abbé, il m’est d’autant plus commode de discuter à présent avec vous que nous sommes maîtres du champ de bataille, ce qui ajoute nécessairement à mon sang-froid, ou à cette dignité qui vous fait rire, je ne sais pourquoi, mais qui entre dans ma manière d’être.

Le fait est que je serais fort aise que vous n’eussiez point de torts, ou si vous en avez que vous en convinssiez de bonne foi, afin que personne n’y pensât plus. C’est un sentiment douloureux que la fâcherie, et surtout contre les gens qu’on a aimés, dont le fond du cœur est bon, qui ont de l’esprit, des lumières, des principes communs avec nous.

La justification que vous m’envoyez ne vous justifie point. M. Turgot vous avait indiqué une forme, dites-vous, lorsqu’il s’agissait de porter les derniers coups à son prédécesseur et vous l’employez contre lui, et vous vous croyez bien lavé par là d’avoir usé ainsi de cette forme, qui n’est bonne en effet qu’à porter des coups. Vous avez beau vous retourner, vous avez de l’esprit comme un diable, mais vous en auriez comme cent, que vous ne pourriez persuader à personne que ce fut une action honnête.

Il vaudrait mieux consentir que vous avez fait par étourderie, par légèreté, par humeur, une chose dangereuse dont on avait droit d’être vivement offensé.

Quant à la chronologie des édits, vous ne la savez pas si bien que moi. Ils étaient communiqués à MM. d’Espagnac, de Chavannes et de Saint Vincent, qui les avaient dans leur poche. Ils étaient approuvés en comité et paraphés du Roi, quand vous avez libéralement donné votre avis d’abord à M. de Maurepas et quatre jours après à M. Turgot. Et le fait est que vous ne les auriez pas connus, si M. de Saint Vincent ne les avait eus à sa disposition.

Il n’est pas vrai qu’on y ait fait depuis aucun changement notable d’après vos idées, ni celles suggérées par vous. Le seul changement qu’on a fait depuis la première édition est dans le titre et dans la faute d’avoir fait grâce au clergé qui d’abord avait été nommé tout au long. Mais cette faute ne doit être imputée ni à vous, ni à moi, ni à M. Turgot.

Au reste tout cela ne dit rien, le seul point est que vous ne deviez pas écrire votre note portant coup contre M. Turgot, ainsi que vous l’aviez fait contre son prédécesseur, et que vous le deviez encore moins avant de lui en avoir parlé. Voilà tout ce que j’ai senti, et dans votre cœur vous le sentez comme moi.

Je suis fâché, pourtant, d’en avoir fait du bruit. Il eut été plus noble de n’en rien dire. Mais nous étions, et l’État aussi, dans un moment de crise. Je suis encore trop jeune soldat pour n’être pas colère. C’est mon plus grand défaut, dont je tâche de me corriger.

Heureusement que je ne vous ai point fait de tort réel ; car M. de Vergennes avait décidé qu’il ne donnerait l’agrément à aucun Français pour ce ministère de Spire. Je serai inconsolable que mon courroux quoique très fondé, vous l’eût fait perdre.

Résumons, l’abbé, en deux mots : vous avez un tort, un tort grave. Il faut l’oublier. M. Turgot ne s’en souvient plus. Je ne m’en souviens guère, et si l’on n’était pas revenu m’en tracasser les oreilles, m’accuser moi-même, réchauffer ma bile, je ne m’en souviendrais plus du tout.

Comme je le disais d’ailleurs, ce tort s’est passé dans le particulier. Il ne peut pas effacer des services publics.

Vous en avez rendus de grands : vos avis au peuple ; votre réponse à Necker ; votre Sully ; dix ans de travaux utiles. Vous avez droit aux récompenses du gouvernement. Vous ne devez donc pas vous en tenir pour avili. Marius avait conspiré contre les Romains, mais il montrait le capitole qu’il avait sauvé.

Recevez donc trois ou quatre mille francs de gratification annuelle, que vous avez bien gagnés et que vous gagnerez bien encore ; attendez Aubrac, et recevez le paisiblement, quand il viendra. Lorsque vous aurez Aubrac, renoncez pour lors à la gratification. Travaillez en attendant que tout soit à sa place. Calmez votre tête, consultez votre cœur ; ne faites plus mal, continuez de faire bien. Cela vous sera plus facile. Eh ! pourquoi vous affligeriez-vous, vous irriteriez-vous, mangeriez-vous vos ongles, sentiriez-vous de la colère, affecteriez-vous de la pitié ? Tout cela tourmente ; et vous pouvez encore être aimé, ce qui console.

Ne me répondez pas tout de suite, mais dites-vous à vous-même ce qui est vrai, que M. Turgot est un homme d’État et un homme de bien, qu’il faut respecter et chérir, et que Du Pont quoique sensible et même irascible, n’est ni vindicatif, ni insolent, ni méchant.

Vale.

Encore un mot d’explication et nous saurons peut-être qui a tort. Vous m’avez accusé amèrement, vous m’accusez encore d’un crime faux et imaginaire. Premier point, que je vous prouve.

J’ai envoyé à M. de Maurepas un notetrès courte, dans laquelle je proposais les moyensde corrigerles vices (réels et grands) de votre édit des corvées.

J’ai beaucoup plus détaillé cette note dans une lettre à vous-même. Voilà donc le prétendu corps de délit ?

Mais cette note, dont vous faites si grand tapage, n’était pas la centièmeque j’adressais ainsi à M. de Maurepas.

Je suis dans l’usagede lui communiquer, sous cette forme, toutes mes idées, et qui est-ce qui me l’a fait prendre, cet usage ? M. Turgot.

Quand il fallut porter les derniers coups à son prédécesseur, il me dit de rédiger de petites notes claires, simples, frappantes, sur le monopole des commissionnaires des blés et de les adresser successivement anonymes à M. de M. qui serait prévenu.

On m’en a demandé ensuite sur les impôts, etc., etc., etc. J’ai continué d’en envoyer.

Celle dont vous vous plaignez tant, était comme toutes les autres. Je n’y mettais pas plus d’importance ni de malice. Elle était simple.

Vous confondez les dates, dans votre imagination. Votre édit n’était point alors au parlement, il n’était ni scellé ni même rédigé en définitif. Je pourrais même vous prouver que vous y avez fait unchangement notable d’après des idées utiles que je vous ai fait suggérer depuis.

Où donc est le crime, et le malin vouloir que vous me supposez ? Je n’ai jamais rien proposé à M. Turgot que je ne l’aie en même temps écrit à M. de Maurepas. Voilà le fait capital, qui contient mon apologie contre vos imputations, et qui détruit le prétendu corps de délit dont vous m’avez accusé très mal à propos auprès du margrave et de son ministre.

Savez-vous dans quelle circonstance vous m’avez noirci avec tant d’indiscrétion ? Dans le moment où ce bon prince sollicitait pour moi sans que j’en fus informé la place de ministre du prince évêque de Spire.

C’est précisément alors que vous m’accusez auprès de lui d’être un ingrat, un perfide, un intrigant, un ennemi du bien public, qui trahit son bienfaiteur, son ami, son protecteur.

Voilà ce que vous avez dit alors, ce que vous me dites encore, avec une espèce de dignité qui me fait rire. Or voilà ce qui est faux et calomnieux.

Ma cent-unième note n’était pas plus une ingratitude, une perfidie, une trahison, une intrigue que les cent autres. C’était tout bêtement une idée qui me passait par la tête et que je communiquais comme à l’ordinaire. Par parenthèse elle était bonne, très bonne, et vous aurait évité beaucoup d’inconvénients.

Vous m’avez non seulement soupçonné, mais accusé, auprès de qui ? et quand ? sans avoir daigné vous éclaircir avec moi. Vous continuez à m’accuser. Je vous le pardonne d’autant mieux que je n’ai rien à me reprocher, dieu merci, pas même de vous avoir refusé les saluts de bonjour et d’adieu que vous ne m’avez pas rendu chez le ministre du margrave, sauf une entrevue d’une heure qui ne s’effacera de longtemps de mon cœur.

Je vous pardonne, mais votre soupçon et vos accusations décident sans retour ma conduite. Je ne veux rien tenir de M. T., pas même la domerie d’Aubrac, que je refuserais s’il me la procurait. C’est mon dernier mot.

Je ne veux point lui nuire, ni à vous non plus. Tout ce qu’il fera de bien, je le louerai. Tout ce qu’il fera de mal, je le blâmerai. Sine ira et studio. Je ne crains point les persécutions et s’il m’en vient je saurai les supporter, mais je crains les bienfaits avilissants, et ceux des gens qui me soupçonnent et qui m’accusent à tort.

L’envie ne fut jamais dans mon âme, encore moins vis-à-vis de vous, encore moins à présent où votre sort me fait pitié, parce qu’on vous immole.

________________

[1] Barré est cette phrase à noter : … depuis votre départ et qu’elle nourrit avec un soin extrême et une grâce charmante. (Le propos, barré ici, sera toutefois répété plus tard dans la lettre.)

Laisser un commentaire