Les devoirs de la Chambre nouvelle et la politique coloniale

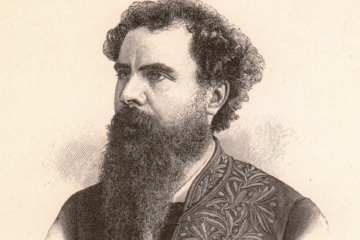

En octobre 1885, les élections législatives font basculer la majorité politique du pays et envoient à l’Assemblée des députés qui s’engagent à ne plus poursuivre les errements récents de la politique coloniale française. Pour Paul Leroy-Beaulieu, les atermoiements du passé sont en effet à condamner, et une nouvelle voie, plus cohérente et plus ferme, est à suivre : mais le bienfondé de la colonisation de saurait être renié, dit-il. Abandonner désormais le Tonkin, Madagascar, ou nos autres possessions en Afrique, ce serait se couvrir de honte sur la scène du monde, livrer nos nationaux et nos commerçants à toutes les injures possibles, et laisser d’autres nations s’emparer des dépouilles que nous laisserions. — Ce texte, d’un colonialisme fervent, offre un contraste saisissant avec le discours de Frédéric Passy contre la colonisation au Tonkin, prononcé quelques semaines plus tard. Telles étaient les frictions du libéralisme d’alors.