Jean-Édouard Horn – Les idées économiques de Boisguilbert

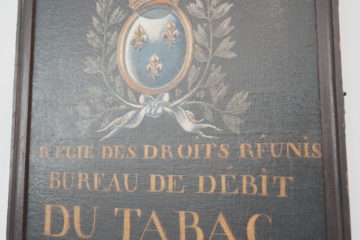

On peut apprécier, en lisant cette étude, la valeur et la nouveauté d’idées destinées à devenir centrales dans les discussions économiques des XVIIIe et XIXe siècles, comme l’impôt, le commerce, la rente de la terre, le rôle de l’État. Ayant fait le choix de ne consacrer que quelques lignes ou quelques pages aux premiers travaux d’histoire de Boisguilbert, à ses activités rurales, ou à son expérience de lieutenant-général à Rouen, Horn est en mesure de faire ressortir le détail et la profondeur de la pensée de l'auteur sur des questions qui, s’étant posées à lui vers 1690, et pouvant servir à la réflexion de lointains lecteurs, au XIXe, et aujourd’hui au XXIe siècle, avaient en effet besoin d’être bien contextualisées. C’est à ce titre que son ouvrage mérite encore d’être lu, et de servir de manuel pour la connaissance de Boisguilbert, l’un des premiers fondateurs du libéralisme économique en France.